Wissen

Die Entstehung des Sozialstaats in der Schweiz

Vertiefung: Das Fürsorgewesen in St. Gallen

Fremdbestimmung durch Bevogtigung

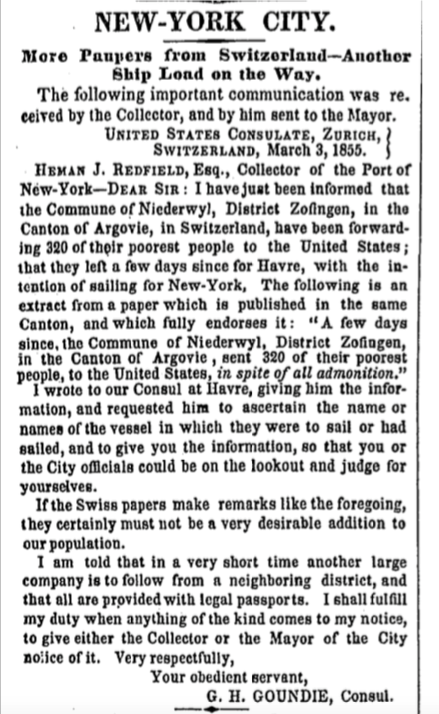

Eine ungewollte Bescherung

Sozial Ausgestossene in St. Gallen

Eine Fehleinschätzung?

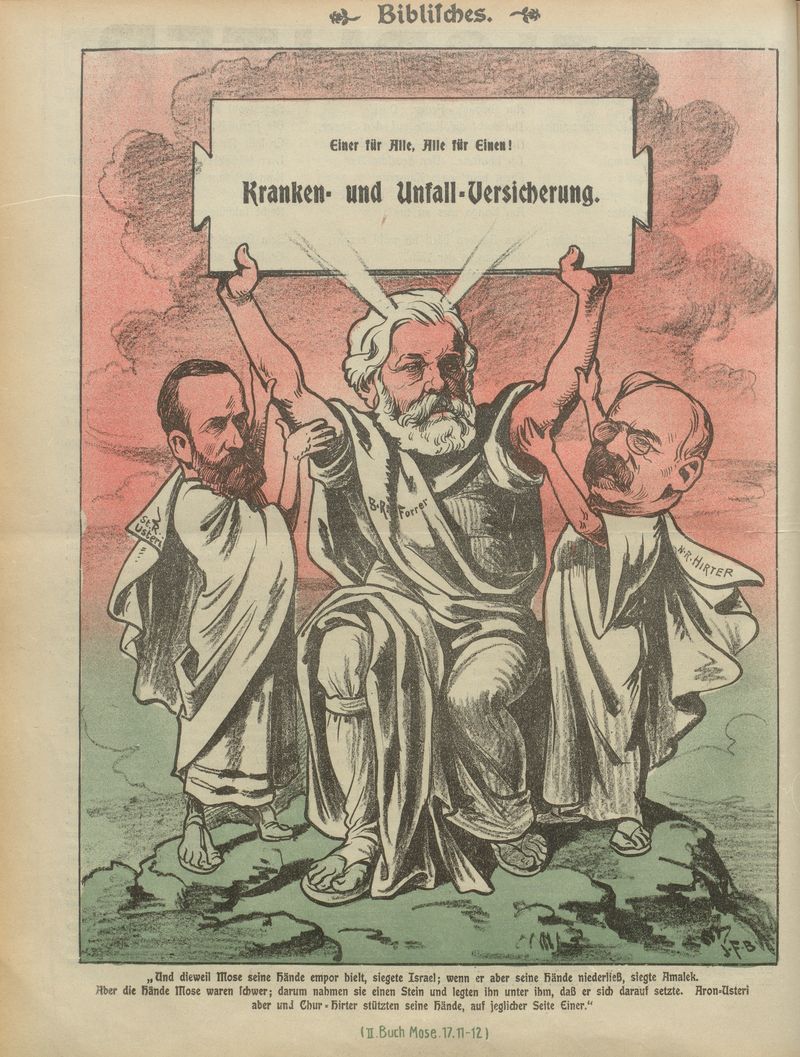

Ein biblischer Aufruf

Auf der faulen Haut liegen? – Nein!

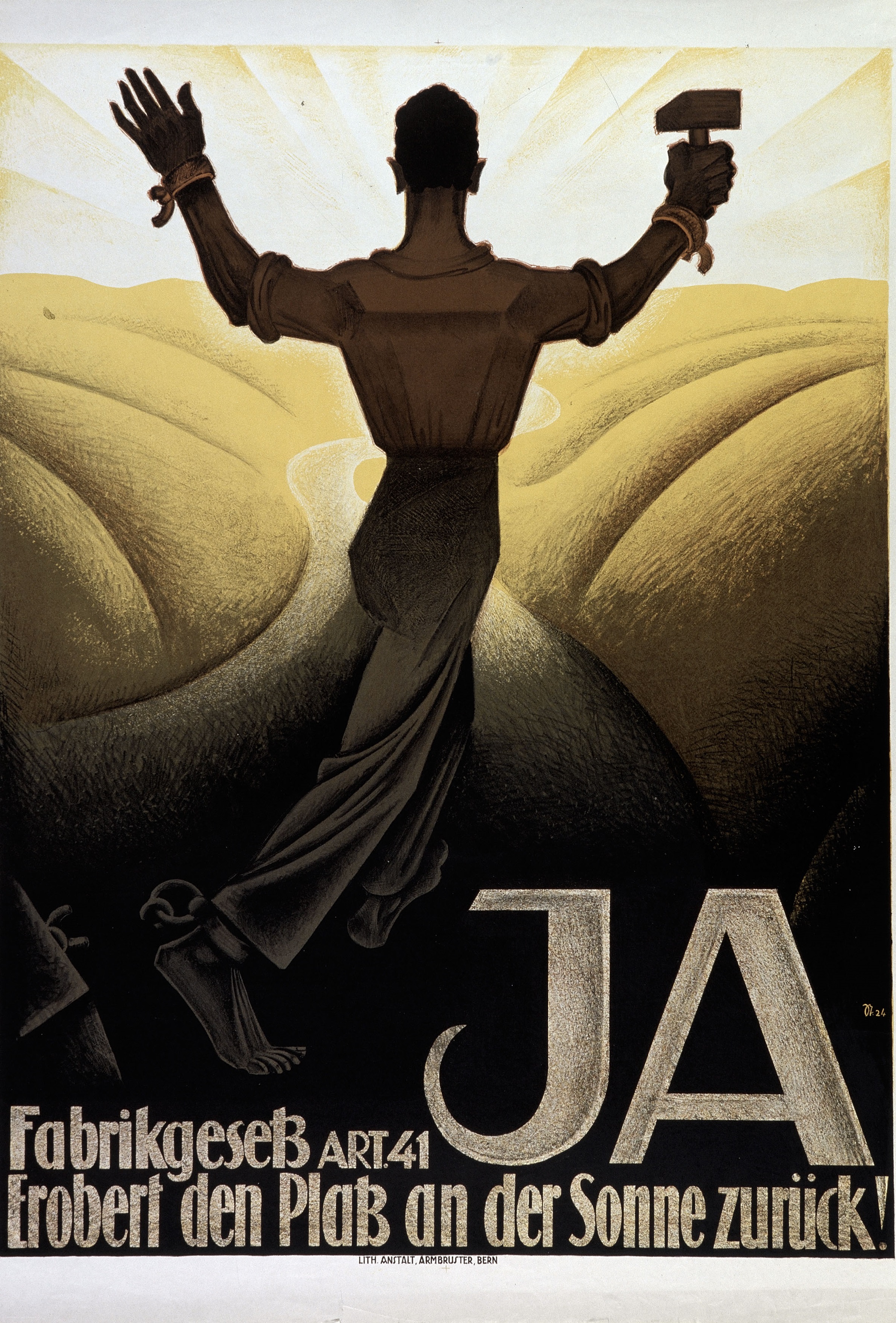

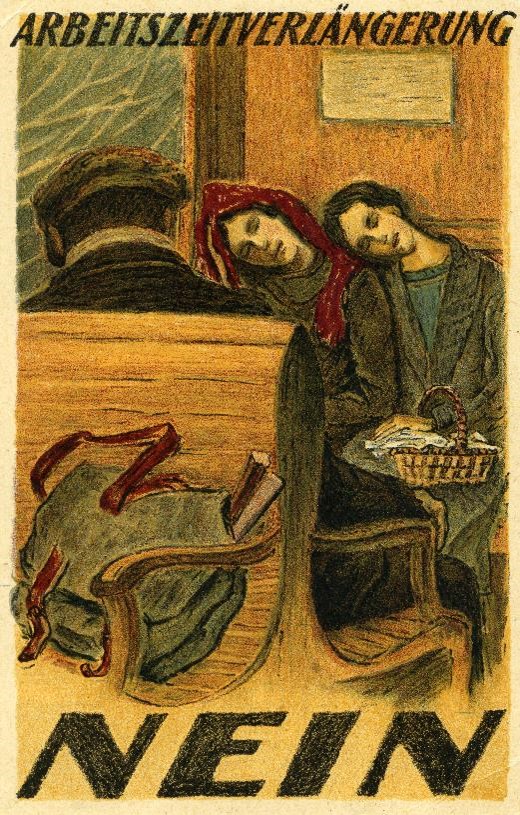

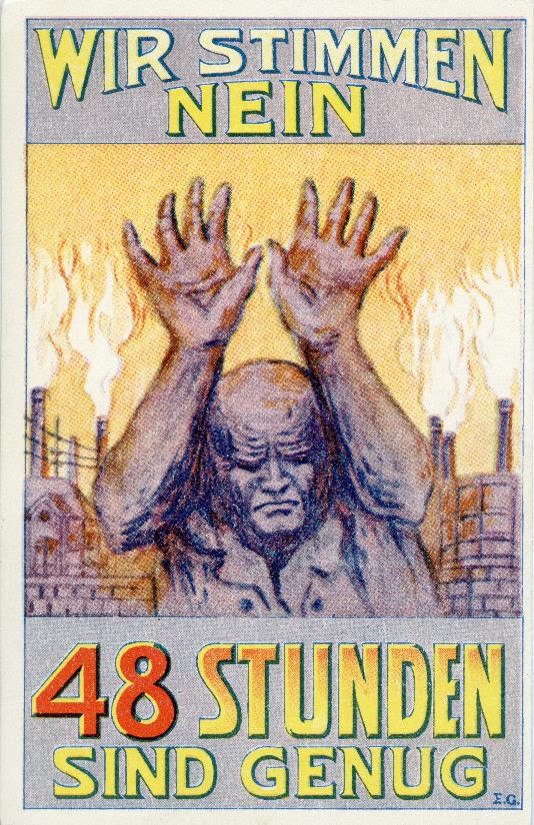

Abstimmungskampf um die Arbeitszeit

Der steinige Weg zum Sozialstaat

blank

Quellenverzeichnis

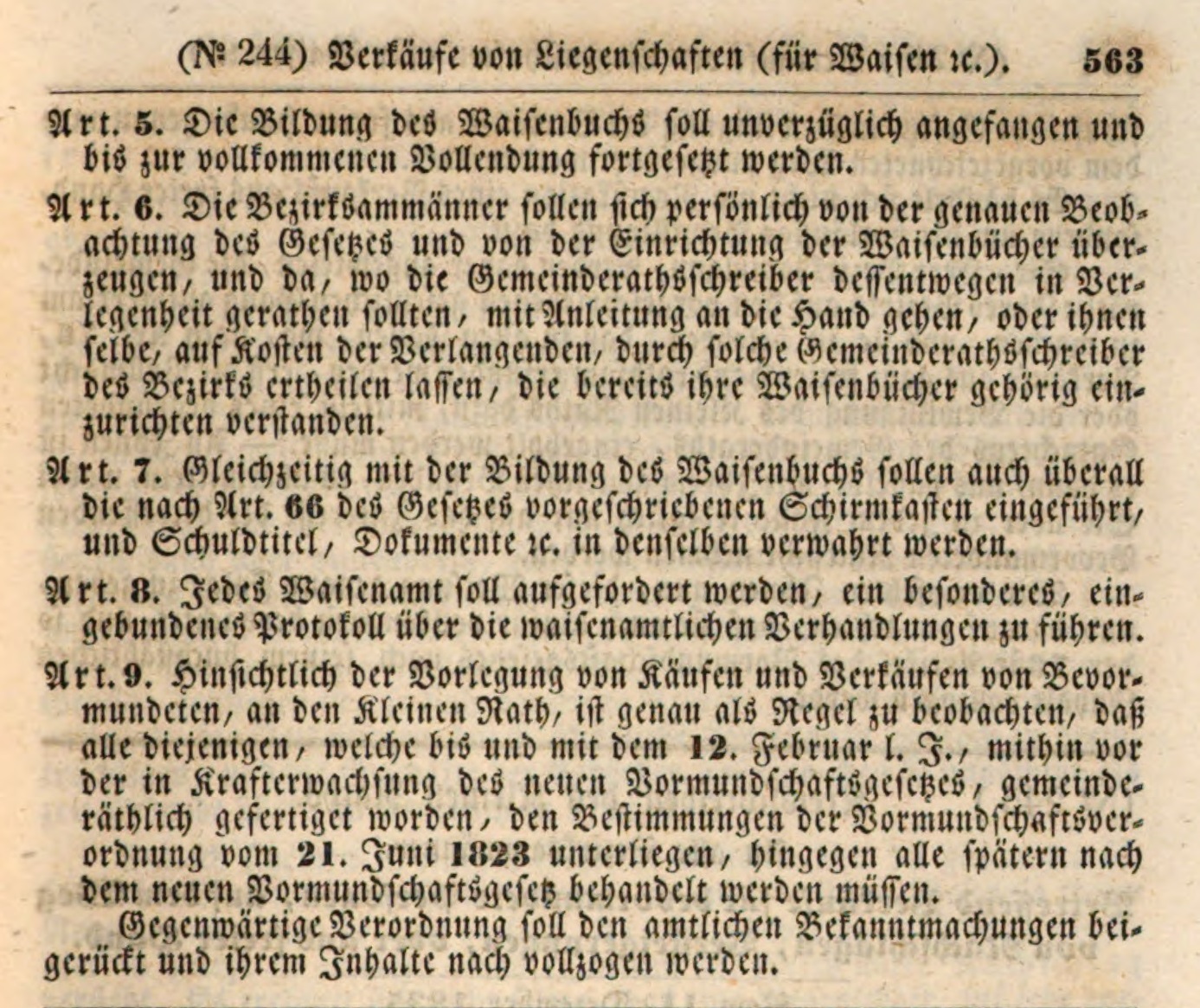

Buch Buch Fremdbestimmung durch Bevogtigung

Verordnung des Kleinen Rats des Kantons St. Gallen zum Vormundschaftswesen (1834). In Gesetzes-Sammlung des Kantons St. Gallen. Von 1803 bis 1839 (1842). Bd. 1. St. Gallen, S. 562f. 11503204 J.rel. 1257-1 11503204 J.rel. 1257-1. Online unter: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10564421-9 (06.08.2018).

Eine ungewollte Bescherung

Goundie, G. H. (1855). More Paupers from Switzerland. Another Ship land on the Way. In New York Times, 30.03.1855. Online unter: http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9F06EFDB123DE034BC4850DFB566838E649FDE (23.03.18)

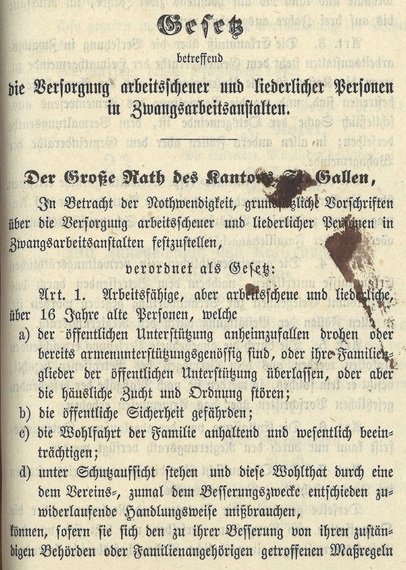

Sozial Ausgestossene in St.Gallen

Der Grosse Rat des Kantons St. Gallen (1872). Gesetz betreffend die Versorgung arbeitsscheuer und liederlicher Personen in Zwangsarbeitsanstalten. In Bereinigte Gesetzessammlung des Kantons St. Gallen. Bd. 2. St. Gallen. 1956, S. 420 – 424. Online unter: https://www.staatsarchiv.sg.ch/home/forschungsprojekt/_jcr_content/Par/downloadlist_0/DownloadListPar/download_0.ocFile/Staatsarchiv_Forschungsbericht.pdf (06.08.2018).

Archiv des Massnahmenzentrums Bitzi, ohne Signatur. In Buch mit Titel «Kantonale Arbeitsanstalt Bitzi Statistik», Aufzeichnungen des ehemaligen Verwalters Haab.

Zangsarbeiter der Anstalt Bitzi beim Wegbau (ca. 1932). Staatsarchiv St. Gallen ZMA 17/060.

Eine Fehleinschätzung?

Boscovits, J. F. (1900). Der Dorn im Auge. In Nebelspalter v. 13.01.1900. Online unter: https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=neb-001:1900:26#1473 (06.08.2019).

Ein biblischer Aufruf

Boscovits, J. F. (1912). „Biblisches.“. In Nebelspalter v. 03.021912. Online unter: https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=neb-001:1912:38#1560 (06.08.2018).

Auf der faulen Haut liegen? – Nein!

Wyss, P. (1920). Achtstundentag. Museum für Gestaltung Zürich, Plakatsammlung © ZHdK. Online unter: http://mobile.hls-dhs-dss.ch/m.php?article=D16092.php (23.03.2018).

Abstimmungskampf um die Arbeitszeit

Stauffer, F. (1924). Fabrikgesetz Art. 41. Ja – Erobert den Platz an der Sonne zurück! Museum für Gestaltung Zürich, Plakatsammlung © ZHdK. Online unter: https://www.emuseum.ch/de/objects/62815/fabrikgesetz-art-41-ja–erobert-den-platz-an-der-sonne-zur (06.08.2018). Rechtsnachfolger konnte nicht ausfindig gemacht werden.

Moll, F. (1924). Plakat zur Abstimmung von 1924 zur Erhöhung der Arbeitszeit. Online unter: https://www.bild-video-ton.ch/bestand/objekt/Sozarch_F_Ka-0001-104 (06.08.2018). Rechtsnachfolger konnte nicht ausfindig gemacht werden.

Künstler unbekannt (1924). Plakat zur Abstimmung von 1924 zur Erhöhung der Arbeitszeit. Wir stimmen nein – 48 Stunden sind genug. Online unter: https://www.bild-video-ton.ch/bestand/objekt/Sozarch_F_Ka-0001-102 (06.08.2018). Rechtsnachfolger konnte nicht ausfindig gemacht werden.

Der steinige Weg zum Sozialstaat

Künstler unbekannt (vermutlich ca. 1947). Der neue eidgenössische Staatswagen. Motiv auf Plakaten und Briefkarten. Online unter: https://www.bild-video-ton.ch/bestand/objekt/Sozarch_F_Pa-0002-020 (21.03.2018). Rechtsnachfolger konnte nicht ausfindig gemacht werden.

Sammelbibliographie

Degen, B. (2006). Entstehung und Entwicklung des schweizerischen Sozialstaates. In Schweizerisches Bundesarchiv (Hrsg.). Geschichte der Sozialversicherung. L’histoire des assurances sociales. Zeitschrift des Schweizerischen Bundesarchivs. Bd. 31 (S. 17 – 48). Zürich: Chronos.

Christ, T. (14.11.2006). Fürsorge. In Historisches Lexikon der Schweiz. Online unter: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D25809.php (06.08.2018).

Kaiser, M. (2019). Die ausgebliebene Revolution. Das Wissen an der Ostschweizerischen Schule für Sozialarbeit. In Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons St. Gallen (Hrsg.). Eine St. Galler Geschichte der Gegenwart. Sozialhistorische Einblicke ins 19. und 20. Jahrhundert (S. 185 – 205). St. Gallen: Verlagsgenossenschaft St. Gallen.

Lengwiler, M. (2014). Dezentral und fragmentiert: Sozialpolitik seit dem späten Ancien Régime. In Arlettaz, S., Kreis, G.(Hrsg.). Die Geschichte der Schweiz (S. 422 – 425). Basel: Schwabe.

Studer, B. (1998). Soziale Sicherheit für alle? Das Projekt Sozialstaat 1848 – 1998. In Studer, B. (u. a.) (Hrsg.) Etappen des Bundesstaates. Staats- und Nationsbildung in der Schweiz (S. 159 – 186). Zürich: Chronos.

Zürcher, R. (2010). Armenfürsorge im Kanton St. Gallen im 19. Und 20. Jahrhundert. Von der Einwohnerarmenpflege zu den eidgenössischen Sozialversicherungen. In Hauss, G., Ziegler, B. (Hrsg.). Helfen Erziehen Verwalten. Beiträge zur Geschichte der Sozialen Arbeit in St. Gallen (S. 29 – 41). Zürich: Seismo.