Wissen

Die Geschichte der höheren Bildung in der Schweiz

Vertiefung: Ausbildung in der Sozialen Arbeit

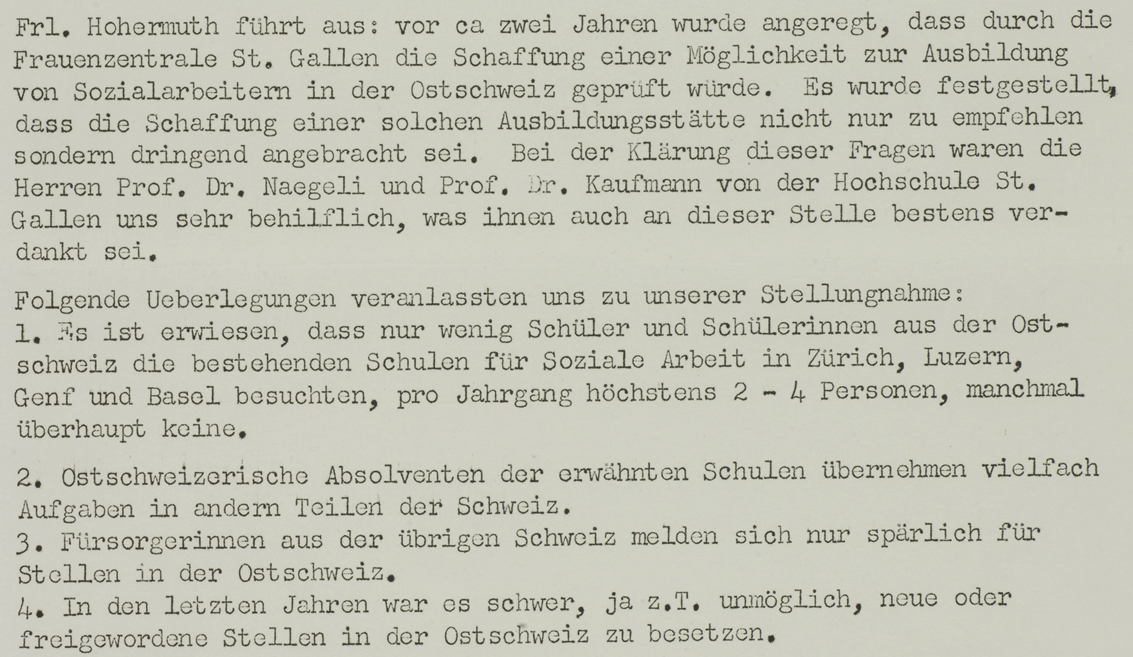

Das Schweizer Hochschulwesen und die Berufsbildung sind heute international bekannt und angesehen. Der Weg dazu war aber ein langer: Universitäten und Hochschulen wurden – im europäischen Vergleich spät – erst im 19. Jahrhundert gegründet. Die viel gelobte duale Berufsbildung wurde gar erst nach dem Zweiten Weltkrieg zum Standard. Beispielhaft zeigt sich diese späte, aber intensive Professionalisierung der Ausbildung im Bereich der Sozialen Arbeit. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden in der Sozialen Arbeit erste Bildungsinstitutionen errichtet, welche geschlechtergetrennt waren. Im grossen Stil ausgebaut wurde die Berufsbildung der Sozialen Arbeit dann aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Teil dieses Berufsbildungsausbaus war die Ostschweizer Schule für Sozialarbeit, welche 1964 gegründet wurde.

Die Schwierigkeiten beim Aufbau der Berufsbildung

Die Korrespondenten der NZZ zeigen 2016 anhand von Fallbeispielen auf, wie komplex und aufwändig es ist, eine umfassende Berufsbildung aufzubauen. In ganz unterschiedlichen Ländern wie Brasilien, Singapur oder den USA gibt es Kräfte, welche das duale Modell stärken wollen. Doch die Umsetzung werde von sozialen und psychologischen Hindernissen behindert. In den USA beispielsweise sorgten die geringe Akzeptanz in der Bevölkerung und unwillige Unternehmen dafür, dass sich die Berufsbildung nicht festigen könne. Dies, obwohl die Regierung Obama seit 2014 die Berufsbildung rhetorisch und (in bescheidenem Masse) finanziell unterstützt. Brasiliens Berufsbildungssystem sei im Aufbau begriffen, habe aber mit dem Problem zu kämpfen, dass viele Jugendliche aufgrund ihrer sozialen Situation auf schnelle Einkünfte angewiesen seien und deshalb nach der obligatorischen Schulzeit direkt in den (Schwarz-)Arbeitsmarkt einstiegen. In Singapur wiederum fehle mehrheitlich die Anerkennung der Berufsbildung. Wie in den USA gelte hier der akademische als der Königsweg, der Qualität verbürge.

Der Artikel suggeriert, dass das duale Bildungssystem der Schweiz international angesehen sei. Nicht erwähnt wird dabei, dass auch in der Schweiz der Weg hin zu einer ausgebauten, respektierten Berufsbildung ein langer war und staatlicher Fördermassnahmen bedurfte: Die Wurzeln der Berufsbildung auf dem Gebiet der heutigen Schweiz reichen bis in 15. Jahrhundert zurück. Im späten 19. Jahrhundert setzten die (bundes-)staatlichen Subventionen ein, als der Bund begann, Gewerbeschulen finanziell zu unterstützen. Breite Akzeptanz erlangte das duale Bildungsmodell aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg, als breite Bevölkerungskreise in diesem ausgebildet wurden. Dies scheint dazu geführt zu haben, dass die qualitativ hochwertige Berufsbildung zur Konstanten eines positiven nationalen Selbstbildes aufstieg und mittlerweile auch das Bild der Schweiz im Ausland mitprägt.

Neue Schmiede für neue Arbeitskräfte

Das Technicum das Kantons Freiburg wurde 1896 gegründet und diente als Ausbildungsstätte für die technischen Berufe. Die Lehrlinge auf der Fotografie scheinen damit beschäftigt zu sein, ein Werkstück herzustellen. Das Bild legt nahe, dass sie konzentriert und vor allem ungestört arbeiten können, weil jedem Jugendlichen eine eigene Werkbank zur Verfügung steht. Letzteres könnte Ausdruck einer guten Ausstattung des Technicums sein – oder zumindest des Willens, eine funktionierende Infrastruktur zur Schau zu stellen. Im Hintergrund der Lehrlinge befinden sich Erwachsene. Dies könnten die Lehrmeister, Mitarbeiter oder aber auch Aufsichtspersonen von Kommissionen sein.

Dass das Technicum gut ausgestattet war, ist auch auf finanzielle Unterstützung durch den Bund zurückzuführen: Obwohl an der Wende zum 19. Jahrhundert erste Gewerbeschulen gegründet worden waren, schlitterte die Berufsbildung in der Moderne zunächst in eine Krise: Die Zünfte lösten sich auf, womit es an einer übergeordneten Kontrolle fehlte. Handwerk und Gewerbe versuchten, sich auf gesetzlichem Weg gegen die neue Konkurrenz der Fabriken zu schützen. Der Ausbildung des Nachwuchses schenkten sie in dieser Phase wenig Beachtung. Im Zuge der Wirtschaftsdepression von 1873 fand aber ein Umdenken statt: Der 1879 gegründete Schweizerische Gewerbeverband unterstützte eine Reform der Berufsbildung und der Bund subventionierte ab 1884 die Gewerbeschulen.

Die Industrie zerstörte das zünftische (Berufsbildungs-)System. Aber der damit einhergehende wirtschaftliche Aufschwung produzierte mittelfristig wieder neuen Bedarf an ausgebildeten Fachkräften. Dies zeigt sich schön in Freiburg: Mit dem Anschluss ans Eisenbahnnetz 1862 und der Ansiedlung von Fabriken erlebte Freiburg einen wirtschaftlichen Boom. In dieser Situation mangelte es an qualifizierten Arbeitskräften. Deshalb wurde in der Lehrlingsausbildung die Chance gesehen, junge Menschen zu fähigen Arbeitern (und selten auch Arbeiterinnen) auszubilden. Die Fotografie ist somit nicht zuletzt ein (offen zur Schau gestellter) Ausdruck davon, dass die Lehrlinge wieder mehr geschätzt wurden.

Schweizer Universitäten der Jahrhundertwende: attraktiv für Russinnen

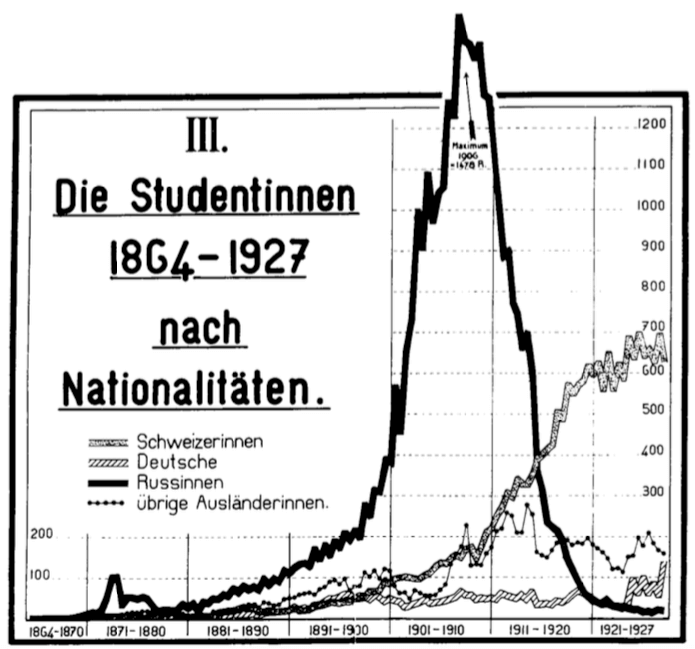

Das Liniendiagramm zeigt, wie sich die Zahlen von schweizerischen, russischen und deutschen Studentinnen sowie übrigen Ausländerinnen an Schweizer Universitäten zwischen 1864 und 1927 entwickelt haben. Es ist deutlich zu sehen, dass im frühen 20. Jahrhundert aussergewöhnlich viele Russinnen eine Schweizer Universität besuchten. Die entsprechenden Werte sprengen sogar den Rahmen der Graphik. Im Russischen Reich war es der weiblichen Bevölkerung damals nicht erlaubt zu studieren. Also mussten die Frauen für das Studium ins Ausland.

Die Schweizer Universitäten gehörten an der Wende zum 20. Jahrhundert zu den wenigen europäischen Hochschulen, die einen regulären akademischen Abschluss für Frauen anboten. Dass sich derart viele Russinnen für die Schweiz entschieden, hing aber auch mit deren Flüchtlingspolitik zusammen: Der liberale junge Bundesstaat hatte viele politische Aktivisten aus dem Zarenreich aufgenommen, womit das Land zu einem Exilzentrum der russischen Oppositionsbewegung wurde. Diese wirkte anziehend auf progressive junge Studenten und Studentinnen. Als Nachbarländer wie Deutschland und Österreich ebenfalls Frauen zum Studium zuliessen und sich die politischen Verhältnisse in Russland änderten, ging die Anzahl der Ausländerinnen an den Schweizer Universitäten zurück.

Die Schweiz der Jahrhundertwende ein Paradies für Studentinnen? Ein Blick auf den Wert bei den Schweizer Studentinnen ergibt ein anderes Bild: Erst 1900 stieg die Anzahl der einheimischen Studentinnen auf hundert und mehr. Der tiefe Wert zeigt nicht zuletzt die Wirkmacht, welche die bürgerliche Geschlechterordnung hierzulande entfaltete. Für den Bildungsweg der Schweizerinnen war damals nur bedingt der rechtliche Rahmen ausschlaggebend. Wichtiger scheinen die Ordnungsvorstellungen gewesen zu sein. Und diese wiesen der (bürgerlichen) Frau die häusliche Sphäre zu, während ihre Männer dank höherer Bildung eine erfolgreiche Berufskarriere anstrebten.

Explosion der Lehrlingszahlen nach dem Zweiten Weltkrieg

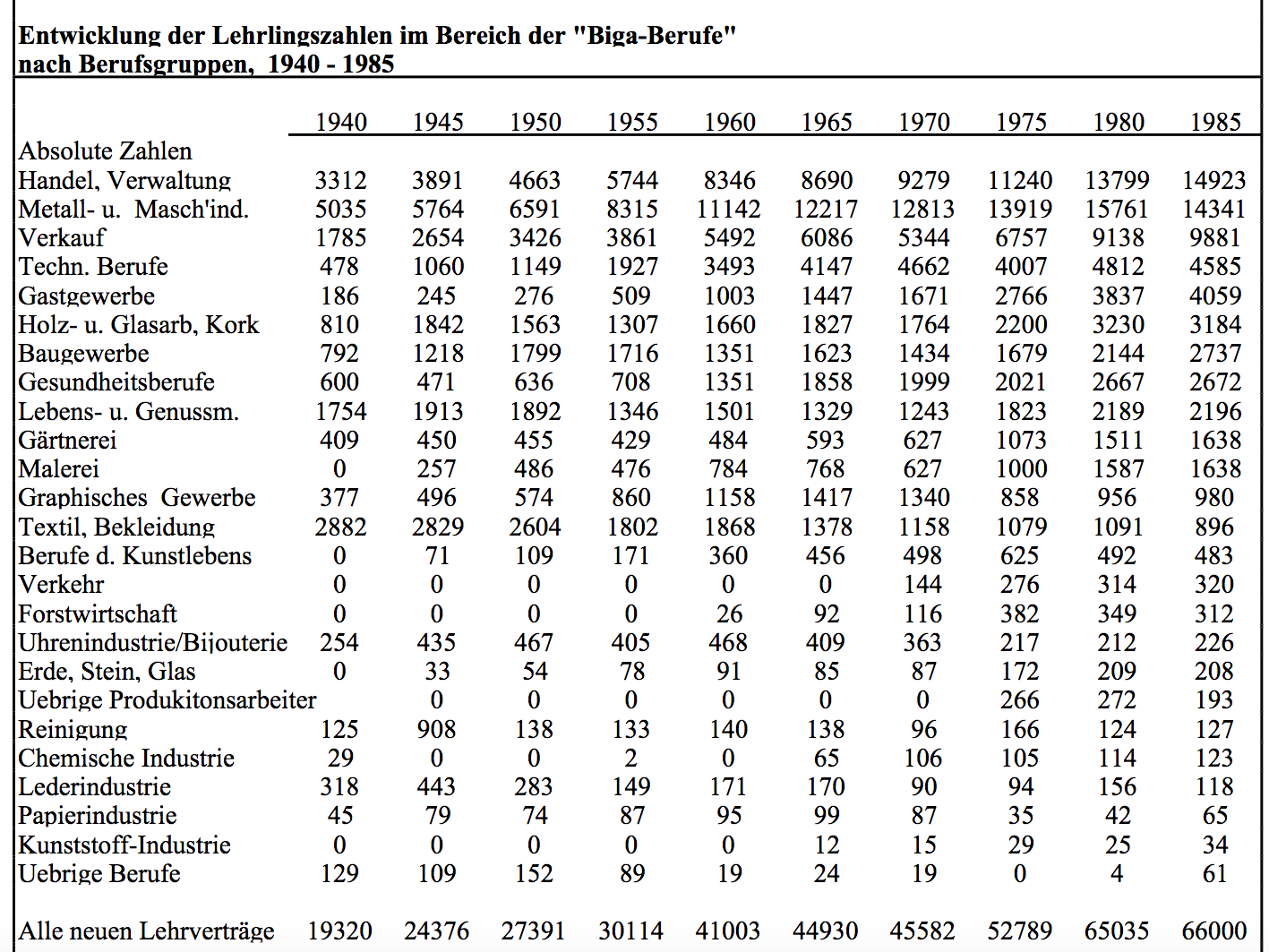

Die Tabelle gliedert die Lehrlingszahlen in Berufsgruppen. Klar erkennbar ist, dass die Lehrlingszahlen ab 1950 in den meisten Branchen merklich anstiegen. Das kaufmännische Gewerbe sowie die Metall- und Maschinenindustrie stellten über den gesamten Zeitraum hinweg mit Abstand die meisten Lehrlinge. Besonders ins Auge stechen zwei Entwicklungen: Einerseits gab es eine Reihe von Branchen, deren Betriebe in der abgebildeten Zeitspanne überhaupt erst damit begannen, Lehrlinge auszubilden. In ihnen wie auch im Gastgewerbe, dessen Lehrlingszahlen überproportional stark anstiegen, scheint das Berufsbild eine Aufwertung erlebt zu haben: Von einer Tätigkeit, die keinerlei Ausbildung bedurfte, hin zu einer Arbeit von Spezialisten. Andererseits fallen die abnehmenden Lehrlingszahlen im Textil- und Ledergewerbe auf, die auf die zunehmende Auslagerung der entsprechenden Produktion in Billiglohnländer zurückzuführen ist.

Die Abbildung zeigt eindrücklich, wie die Berufsbildung im Zeitraum von 1940 bis 1985 an Bedeutung gewann. Mitverantwortlich dafür ist der Bund. Einerseits gab er im besagten Zeitraum immer mehr Geld für die Berufsbildung aus: So stiegen die Subventionen von 9.5 Millionen Franken im Jahr 1946 nur schon bis ins Jahr 1965 auf 47.1 Millionen an. Andererseits verabschiedete das Parlament zahlreiche Berufsbildungsgesetze, welche die Berufsbildung strukturierten: Das erste Bundesgesetz zur Förderung des Gewerbes mit Schwerpunkt Berufliche Bildung in Handel & Verkehr, Handwerk & Industrie inklusive Gastgewerbe war bereits 1930 erlassen worden. Das Gesetz definierte unter anderem eine einjährige Mindestdauer der Berufslehre und verlangte eine Kontrolle der Berufslehre durch kantonale Inspektoren. Die neue Gesetzeslage ist sicherlich ein Grund, weshalb in diesen Berufsgruppen die Lehrlingszahlen stetig anstiegen. Zahlreiche Reformen brachte darüber hinaus das Berufsbildungsgesetz von 1978: zum Beispiel verpflichtende Lehrmeisterkurse für alle Lehrmeister und Lehrmeisterinnen und die Schaffung von Anlehre und Stützkursen für leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler.

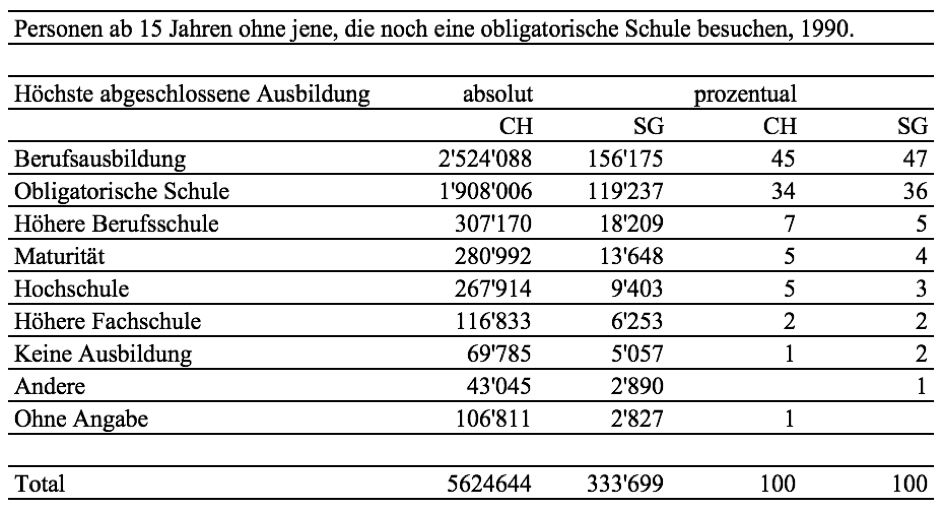

Ungebildetes Sankt Gallen

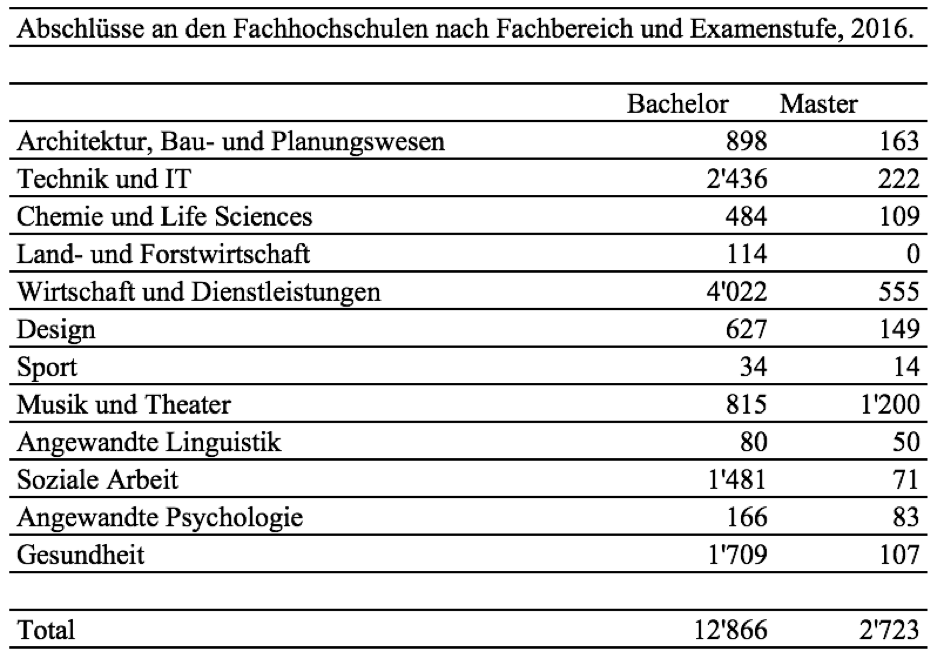

Kaum Masterabschlüsse in der Sozialen Arbeit

Mentona Moser: Schillernde Pionierin der Sozialen Arbeit

Die Fotografie der 32-jährigen Frau lässt es erahnen. Mentona Moser (1874–1971) war eine facettenreiche, zuweilen widersprüchliche Persönlichkeit: Kleidung und Buch deuten auf einen bildungsbürgerlichen Hintergrund hin. Körperhaltung, Frisur und der wache, fordernde Blick passen jedoch nicht so recht zum bürgerlichen Geschlechterkonzept. Die Mitbegründerin der Sozialarbeit in der Schweiz lässt sich schlecht in eine Schublade stecken: Mentona Moser stammte aus einer äusserst wohlhabenden Industriellenfamilie. Nach dem Tod ihres Vaters wurde sie bereits als Kleinkind Halbwaise. Diese Familienkonstellation scheint ihr besondere Freiheiten ermöglicht zu haben: Mentona Moser führte in jungen Jahren homosexuelle Beziehungen und sie begann 1891 als eine der wenigen Schweizerinnen jener Zeit ein Universitätsstudium. Ihr Zoologie-Studium brachte sie in der Folge nach Grossbritannien, wo sie ein zweijähriges Praktikum in einer Sozialsiedlung absolvierte. Nachdem Mentona Moser 1903 in die Schweiz zurückgekehrt war, engagierte sie sich in unterschiedlicher Weise auf dem Feld der Sozialen Arbeit:

Soziale Arbeit mit göttlichem Beistand

Beim Stundenplan der „Sozial-charitativen Frauenschule“ von Luzern aus dem Jahr 1918 fällt zunächst die Vielzahl an Fächern auf. Dass die Luzerner Studentinnen mit einem Sammelsurium von wissenschaftlichen Disziplinen, Arbeitstechniken und Lerninhalten konfrontiert wurden, stellt in der Zeit keine Ausnahme dar. So war die Identität der Sozialen Arbeit als Wissenschaft bis in die 1960er Jahre eine instabile. Sie bediente sich am Wissen anderer Disziplinen, was sich in den entsprechenden Ausbildungsgängen niederschlug.

Verschiedene Fächer des Luzerner Stundenplans erscheinen aus heutiger Sicht ungewöhnlich: „Wanderungen“ werden heute allenfalls auf der Schulreise durchgeführt, Tastaturschreiben wird während der obligatorischen Schulzeit gelernt und Stenographie ist eine Technik, welche nur noch Sprachliebhaber beherrschen. Auffallend ist auch, dass in mehreren Gefässen religiöse Inhalte unterrichtet werden („Religionswissenschaft“, „Der Soziale Gehalt der Bibel“, „Geschichte der Charitas“). Insbesondere das Fach „Der Soziale Gehalt der Bibel“ legt nahe, dass Religion im Ausbildungsgang nicht bloss als Teil einer Allgemeinbildung gehandelt wurde, sondern dass religiöse Kenntnisse und Überzeugungen integrale Bestandteile des vermittelten Berufsbildes waren. Die Luzerner Studierenden sollten künftig nicht nur Hilfsbedürftige unterstützen, sondern zugleich auch die katholische Glaubensgemeinschaft stärken. Die Luzerner Frauenschule war in dieser Hinsicht aber ein Spezialfall. Die konfessionell neutralen Frauenschulen in Zürich und Genf trennten bereits im frühen 20. Jahrhundert Religion und die Ausbildung in der Sozialen Arbeit und fokussierten den sozialen Aspekt.

Schliesslich stechen zwei weitere Aspekte ins Auge. Einerseits fällt auf, dass die Frauenschulen, ähnliche wie die heutigen Fachhochschulen, mehr Praxisbezug anboten als Universitäten. Im Stundenplan ist dies darin zu erkennen, dass zweimal pro Woche ein Praktikum stattgefunden hat. Andererseits überrascht die Lektion „Frauenfrage und Frauenbewegung“ vom Dienstagmorgen, die nicht so richtig in den religiös-konservativen Rahmen der Schule passen will. Welche Inhalte wurden wohl in dieser Stunde vermittelt?

Erste Männer in der Frauenschule

blank

Quellenverzeichnis

Die Schwierigkeiten beim Aufbau der Berufsbildung

Diverse Korrespondenten (2016). So blickt das Ausland auf die Schweiz. In NZZ v. 30.03.2016. Online unter: https://www.nzz.ch/lebensart/gesellschaft/duales-bildungssystem-der-blick-des-auslands-auf-die-schweiz-ld.10268 (14.01.18).

Neue Schmiede für neue Arbeitskräfte

Crédit photographique. © Bibliothèque cantonale et universitaire Fribourg. Prosper Paul Macherel.

Schweizer Universitäten attraktiv für Russinnen

Arlettaz, S., Kreis, G. (Hrsg.) (2014). Die Geschichte der Schweiz, Basel: Schwabe. (S. 444) Ursprünglich in Schweizerischer Verband der Akademikerinnen (Hrsg.) (1928). Das Frauenstudium an den Schweizer Hochschulen. Zürich: Rascher & Cie. (S. 326) Online unter: https://unigeschichte.unibas.ch/cms/upload/InstitutionenUndAkteure/Downloads/Studentinnen_nach_Nationalitten1864-1927.pdf (20.05.18).

Explosion der Lehrlingszahlen nach dem Zweiten Weltkrieg

Wettstein, E. (2005). Die Entwicklung der Berufsbildung in der Schweiz, S. 61. Online unter: https://bbprojekte.ch/files/taetigkeit/information/8722_Entwicklung.pdf#page=68 (20.05.18).

Ungebildetes St. Gallen

Wissenschaftliche Kommission der Sankt-Galler Kantonsgeschichte (Hrsg.) (2003). Die Zeit des Kantons 1945 – 2000. Bd. 8. St. Gallen: Amt für Kultur des Kantons St. Gallen. (S. 68)

Kaum Masterabschlüsse in der Sozialen Arbeit

Bundesamt für Statistik (2017). Online unter: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/bildungsabschluesse/tertiaerstufe-hochschulen/fachhochschulen.html (20.05.18).

Mentona Moser: Eine Pionierin der Sozialen Arbeit

Archiv Roger Nicholas Balsiger. Online unter: https://www.zhaw.ch/de/sozialearbeit/ueber-uns/meilensteine-in-der-geschichte/ (20.05.18).

Von der Bibel geprägter Stundenplan der Frauenschule Luzern

Hochschule Luzern (2017). Bildungsgeschichte: Neue Schultypen für mehr Professionalisierung. Online unter: https://www.hslu.ch/de-ch/hochschule-luzern/ueber-uns/medien/magazin/archiv/2017/06/19/immer-neue-schultypen-fuer-mehr-professionalisierung/ (20.05.18).

Erste Männer in der Frauenschule

ZHAW Departement Soziale Arbeit (o.J.). Meilensteine in der Geschichte. Online unter: https://www.zhaw.ch/de/sozialearbeit/ueber-uns/meilensteine-in-der-geschichte/ (20.05.18). Rechte am Bild der einzelnen Personen bleiben vorbehalten.

Fachkräftemangel in der Ostschweiz

Protokoll der Gründungsversammlung des Ostschweizerischen Initiativkomitees zur Schaffung einer Ausbildungsstätte für Soziale Arbeit in St. Gallen (29.10.1962). Staatsarchiv St.Gallen A 266/14, S. 3.

Sammelbibliographie

Arlettaz, S., Kreis, G. (Hrsg.) (2014). Die Geschichte der Schweiz. Basel: Schwabe, S. 441 – 445; 480.

Berufsbildung (24.8.2012). In Historisches Lexikon der Schweiz. Online unter: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D13911.php (07.08.2018).

Brändli, S. (28.01.2013). Universität. In Historisches Lexikon der Schweiz. Online unter: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D10418.php (07.08.2018).

Grunder, H.-U. (21.11.2012): Schulwesen. In Historisches Lexikon der Schweiz. Online unter: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D10396.php (07.08.2018).

Hauss, G. (2011). Geschichten zur Sozialen Arbeit. Kontext und Entwicklungslinien. In „Wir haben die Soziale Arbeit geprägt“. Zeitzeuginnen und Zeitzeugen erzählen von ihrem Wirken seit 1950 (S. 13 – 26), hrsg. von AvenirSocial, Bern/Stuttgart/Wien: Haupt.

Holenstein, A. (2014). Mitten in Europa. Verflechtung und Abgrenzung in der Schweizer Geschichte. Baden: Hier und Jetzt.

Kaiser, M. (2019). Die ausgebliebene Revolution. Das Wissen an der Ostschweizerischen Schule für Sozialarbeit. In Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons St. Gallen (Hrsg.). Eine St. Galler Geschichte der Gegenwart. Sozialhistorische Einblicke ins 19. und 20. Jahrhundert (S. 185 – 205). St. Gallen: Verlagsgenossenschaft St. Gallen.

Matter, S. (2011). Der Armut auf den Leib rücken: Die Professionalisierung der Sozialen Arbeit in der Schweiz (1900-1960). Zürich: Chronos, S. 11 – 31; 333 – 344; 353 – 374.

Matter, S. (2011). Von sozialen Frauenschulen zu Schulen für Soziale Arbeit. In Sozial Aktuell 11.

Wissenschaftliche Kommission der Sankt-Galler Kantonsgeschichte (Hrsg.) (2003). Die Zeit des Kantons 1945 – 2000. Bd. 8. St. Gallen: Amt für Kultur des Kantons St. Gallen, S. 67 – 75.

Wettstein, E. (2005). Die Entwicklung der Berufsbildung in der Schweiz. Online unter: http://bbprojekte.ch/files/taetigkeit/information/8722_Entwicklung.pdf (14.01.18).