Energie

Nutzung der Wasserkraft in der Schweiz

Vertiefung: Projekte im Kanton St. Gallen

Die Wasserkraft ist für die Schweiz essentiell. 2017 werden rund 57 % des Schweizer Stroms daraus gewonnen. Trotz idealer Bedingungen war die Integration der Wasserkraft ins Schweizer Energienetz aber keineswegs ein „Selbstläufer”. Sie war von einem stetigen Aushandlungsprozess geprägt: Diesem liegen einerseits pragmatische Interessen zugrunde wie das unternehmerische Profitstreben, das kommunale Interesse an neuen Abgaben und höheren Steuereinnahmen, aber auch der Wunsch der Zivilbevölkerung, den eigenen Lebensraum zu erhalten. Andererseits waren die Auseinandersetzungen um Wasserkraftwerke geprägt von abstrakten Idealen, deren Förderung respektive Erhalt unterschiedliche Akteure für sich reklamierten.

Ein Ideal, auf das sämtliche politische Lager rekurrierten, war das Allgemeinwohl. Das Bedürfnis, die Abhängigkeit vom Ausland zu reduzieren, war schon im 19. Jahrhundert vorhanden, doch mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs und dessen wirtschaftlichen Folgen wurde die Idee einer von ausländischen Rohstoffen unabhängigen Schweiz immer lauter postuliert. Folglich wurde das Wasser zum eigenen Rohstoff, zur “weissen Kohle” erklärt und der Bau von Wasserkraftwerken von deren Befürwortern als Förderung des nationalen Wohls ausgegeben. Aber auch die Gegner gaben vor, für das Allgemeinwohl zu kämpfen – einfach für das Lokale.

Mitte des 20. Jahrhunderts tauchte in politischen Debatten ein zweites abstraktes Ideal auf: Die Natur. Naturschutz wurde nun zunehmend zum Selbstzweck. Die Projekte der Energiewirtschaft wurden von deren Gegnern als Gefahren für die nationale Landschaft gebrandmarkt. Als Alternative wurde die aufkommende Atomenergie vorgeschlagen, die in dieser Phase noch als umweltfreundlich galt. Die moderne Umweltschutzbewegung mit ihrer globalen Perspektive sowie ihrer Kritik an Kernenergie und CO2-Ausstoss veränderten den Blick auf die Nutzung der Wasserkraft ab den 1970er Jahren erneut.

Auch im Kanton St. Gallen wurde der Bau von Wasserkraftwerken gefördert. Das Kraftwerk “Kubel” (1897–1900) in St. Gallen sowie das Projekt im Sarganserland in den 1970er Jahren stehen exemplarisch für zwei unterschiedliche Phasen in der Ära der Entwicklung Schweizer Wasserkraftwerke. Beispielhaft lassen sich an ihnen Interessen, Argumente und Überzeugungen ihrer Zeit aufzeigen.

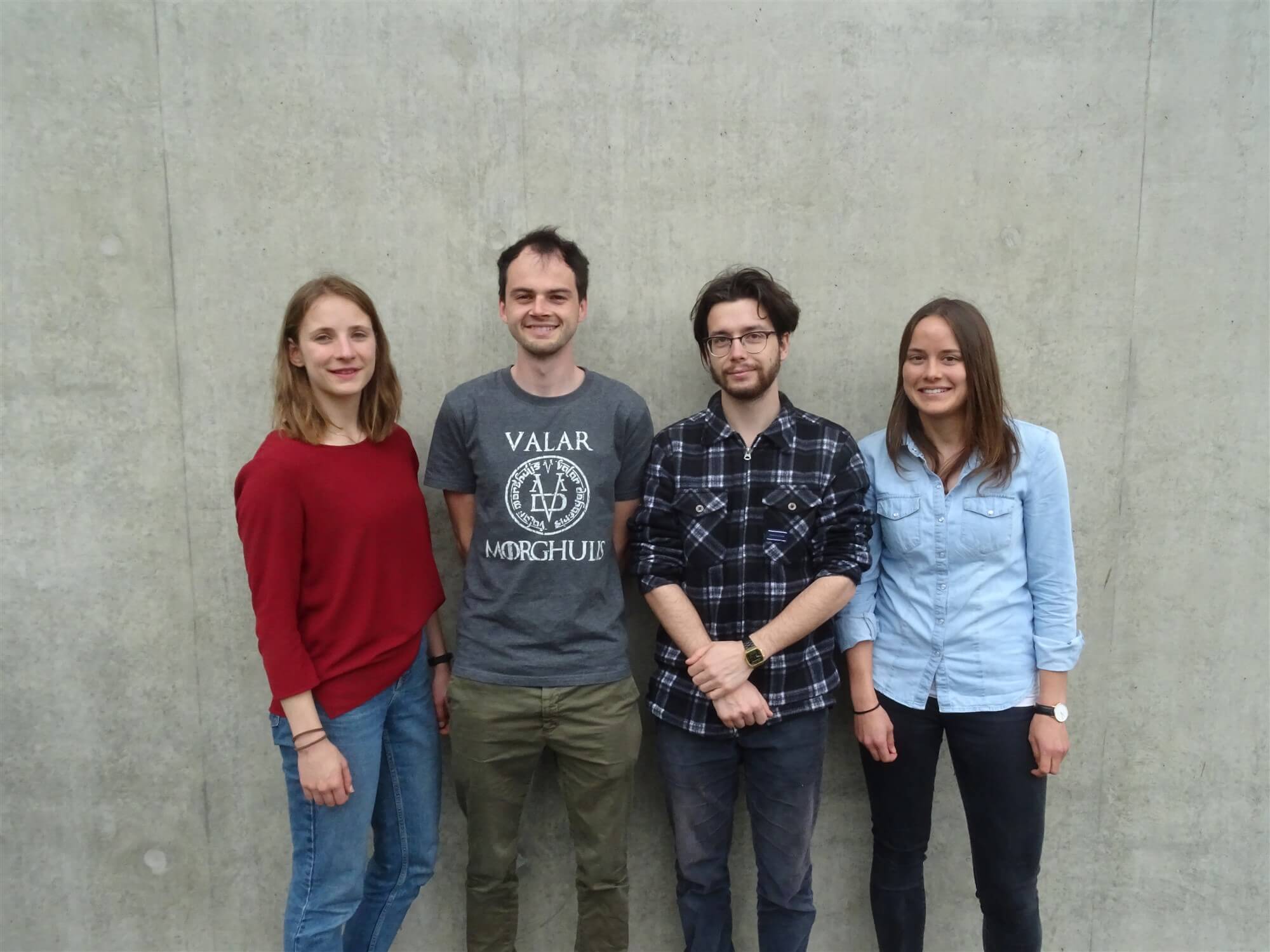

Die elektrische Energie tauchte in den 1880er Jahren in der Schweiz zusammen mit den ersten Wasserkraftwerken zur Stromproduktion auf. In den Haushalten stiess die neue Energieform auf Skepsis. So auch die Glühbirne, die eigentlich die Vorteile hatte, dass sie geruchlos und leichter zu bedienen war als die gängigen Gas- und Petroleumbeleuchtungen. In der Konsequenz verlief die Elektrifizierung in der Schweiz schleppend. Ausdruck davon ist es, dass sich die „Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung“ noch im Jahr 1915 programmatisch dem Thema widmete. Die Zeitung präsentierte sich als ein unabhängiges Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe. Sie hat es sich gemäss Ihrer ersten Ausgabe von 1885 zum Ziel gesetzt, „[…] die Meister und Gesellen aller Gewerbszweige mit den neusten Erfindungen und Erfahrungen auf ihrem Gebiet bekannt [zu] machen und dadurch mit praktisch verwertbaren nutzbringenden Neuigkeiten [zu] bedienen […]“. Im oben abgebildeten Artikel „ausgiebige Elektrifizierung des Schweizerlandes“ werden die vielfältigen Hindernisse der Elektrifizierung der Schweiz aufgezählt. Problematisiert werden nicht nur die Ansichten in der Bevölkerung, sondern auch Hemmnisse wirtschaftlicher und struktureller

Natur, beispielsweise die mangelhafte Kooperation zwischen den Elektrizitätsgesellschaften. Konkret heisst es: „Die Ausführung [des Plans, die Schweiz umfassend zu elektrifizieren,] aber wird noch auf grosse Hindernisse stossen, denn es finden sich Hindernissse technischer und finanzieller Natur, Hindernisse in der zerstreuten Bauart, viel grössere Hindernisse in den Köpfen der Menschen, aber auch grosse Hindernisse in den Vertretern der elektrischen Werte und Zentralen, die in unverständiger und kurzsichtiger Weise die Ausbreitung der elektrischen Energie hindern statt fördern.“

Der Verdruss über den angeblichen Verzug der Elektrifizierung in der Schweiz führt im Artikel zu einem ambitionierten Programm: Die Leserschaft wird aufgerufen, „alle Gemeinden und Gehöfte mit elektrischer Energie zu versehen, so dass jeder Hausbesitzer in der Lage ist anzuschliessen.“ Die Forderung nach einem massiven Ausbau der Stromproduktion wird schliesslich in die Losungen verpackt, dass „elektrische Beleuchtung Volksbeleuchtung werden“ und „kein Wasser mehr unnütz abwärts“ fliessen solle.

Unsere Kohle ist weiss!

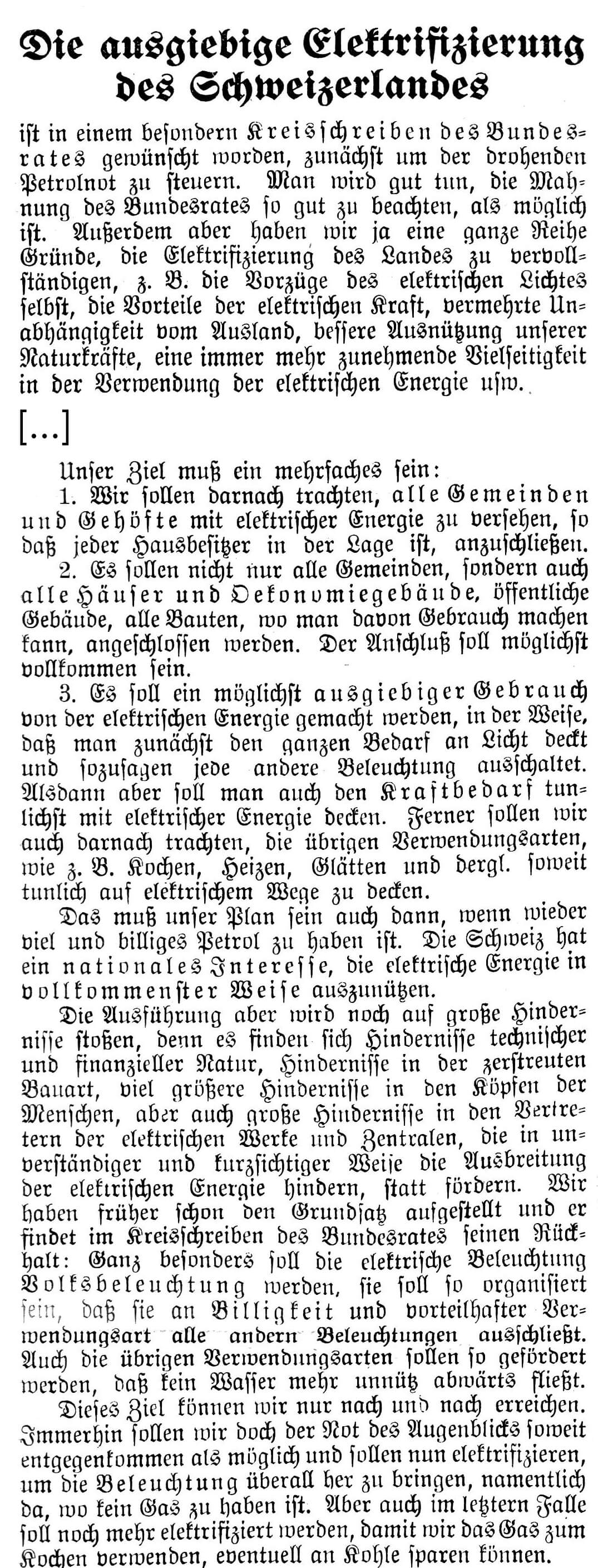

Der Wunsch nach Energieautarkie blieb aber bestehen und wurde ab Mitte der 1930er Jahre wieder lauter postuliert. Im Zuge der „Geistigen Landesverteidigung“ erlebte der Rekurs auf das Nationale und die Bewahrung von dessen materiellen und immateriellen Werten eine besondere Konjunktur. Davon zeugt das abgebildete Plakat des Graphikers Alex Walter Diggelmann.

Die Inschrift des Plakates lautet: „Elektrizität aus Wasserkraft, unser nationales Gut“. Die Schweiz wird als Bergnation dargestellt, womit auf das Potential der grossen Wasservorkommen und des Gefälles hingewiesen wird.

Die Hochspannungsleitungen mit Isolationselementen im Vordergrund erinnern an eine lebensrettende Infusion. Berg, Gebirgsbach und Stromleitung sind in klarem Weiss gehalten, ganz in der Symbolik der „weissen Kohle“. Die Verknüpfung der Hochspannungsleitungen mit der Schweizer Flagge soll auf die Notwendigkeit der Elektrifizierung hinweisen. In der ganzen Schweiz soll Strom produziert werden und die ganze Nation soll ans Stromnetz angeschlossen werden. Die Wasserkraft stelle die dafür notwendige Ressource dar.

Der Zwang zu regeln

Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen

(Elektrizitätsgesetz, EleG) vom 24. Juni 1902 (Stand am 1. Januar 2018) Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, in Anwendung der Artikel 23, 26, 36, 64 und 64bis der Bundesverfassung, nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 5. Juni 1899, beschliesst:I. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Die Erstellung und der Betrieb der in den Artikeln 4 und 13 bezeichneten elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen wird der Oberaufsicht des Bundes unterstellt, und es sind für dieselben die vom Bundesrate erlassenen Vorschriften massgebend. Art. 2 1 Als Schwachstromanlagen werden solche angesehen, bei welchen normalerweise keine Ströme auftreten können, die für Personen oder Sachen gefährlich sind. 2 Als Starkstromanlagen werden solche angesehen, bei welchen Ströme benützt werden oder auftreten, die unter Umständen für Personen oder Sachen gefährlich sind. 3 Wenn Zweifel bestehen, ob eine elektrische Anlage als Starkstrom- oder als Schwachstromanlage im Sinnes dieses Gesetzes anzusehen sei, so entscheidet darüber das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Departement) endgültig. Art. 3 1 Der Bundesrat erlässt Vorschriften zur Vermeidung von Gefahren und Schäden, welche durch Stark- und Schwachstromanlagen entstehen. 2 Er regelt:- die Erstellung und Instandhaltung sowohl der Schwachstrom- als der Starkstromanlagen;

- die Massnahmen, die bei der Parallelführung und bei der Kreuzung elektrischer Leitungen unter sich, und bei der Parallelführung und der Kreuzung elektrischer Leitungen mit Eisenbahnen zu treffen sind;

- die Erstellung und Instandhaltung elektrischer Bahnen;

- den Schutz des Fernmeldeverkehrs und des Rundfunks (Art. 37 des Fernmeldegesetzes vom 21. Juni 1991) vor elektromagnetischen Störungen.

Appenzell: Mit Elektrizitätsprojekten wird nicht gespielt!

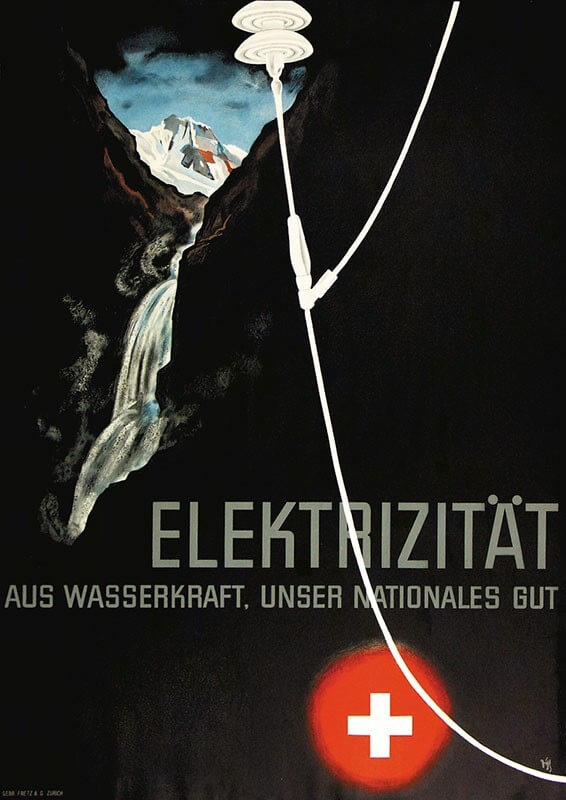

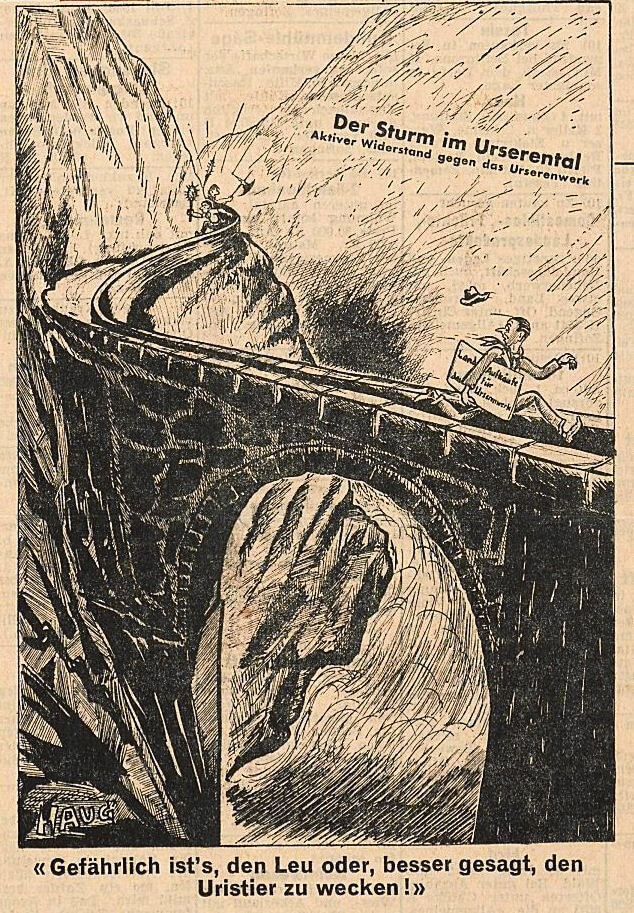

Wie die Urschner einem Grossprojekt den Garaus machten

Andermatter Protestschild gegen das Projekt von Urseren, fotografiert von Ernst Brunner, 1945/1946.

Den Anschluss nicht verpassen: Die Atomkraft kommt in die Schweiz

Staumauer: moderner Energielieferant oder Umweltzerstörer?

Stauseen: Natur pur

blank

Quellenverzeichnis

Staumauer Grande Dixence, fotografier von Philipp Schmidli, 04.10.2012, VBS/DDPS – ZEM. Online unter: https://www.mediathek.admin.ch/media/image/72a9f63a-41e1-490f-ad0f-d0a2c9c78695 (15.11.2019).

Hindernisse vor der Erleuchtung

[S.n.] (1915). Die ausgiebige Elektrifizierung des Schweizerlandes. Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung. 31(17). (S. 202-203) Online unter: http://dx.doi.org/10.5169/seals-580830 (07.08.2019). © baublatt

Unsere Kohle ist weiss!

Diggelmann, A. W. (1936). Elektrizität aus Wasserkraft, unser nationales Gut. Foto: Museum für Gestaltung Zürich, Plakatsammlung ZHdK. Online unter: ttps://www.emuseum.ch/objects/190428/elektrizitat-aus-wasserkraft-unser-nationales-gut (07.08.2019). Rechtsnachfolger konnte nicht eruiert werden.

Der Zwang zu regeln

Auszug aus dem Bundesgesetz 734.0 betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen vom 24. Juni 1902 (Stand am 1. Januar 2018). Art. 1 – 3

Appenzell: Mit Elektrizitätsprojekten wird nicht gespielt! Nef, J. (1925). Lankseewerk Appenzell I. Rh. Nebelspalter vom 30.10.1925. Online unter: https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=neb-001:1925:51#5279 (07.08.2019).

Wie die Urschner einem Grossporjekt den Garaus machten Ernst Brunner, SGV_12N_23957 © Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde. Online unter: https://archiv.sgv-sstp.ch/resource/446192 (07.08.2019). [S.n.]. (1946). Der Sturm im Urserental: Aktiver Wiederstand gegen das Urserenwerk. Schweizerischen Allgemeine Volkszeitung, Nr. 10 vom 09.03.1946. Online unter: https://scope.ur.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=85556 (07.08.2019). Rechteinhaber konnte nicht gefunden werden.

Den Anschluss nicht verpassen. Die Atomkraft kommt in die Schweiz «Wasserkraftwerke oder Atomkraftwerke?». Schweizer Filmwochenschau vom 01.02.1963. Online unter: https://www.memobase.ch/#document/SFW_CJS_CGS-SFW_1051-5 (07.08.2019). Filmmaterial: Cinémathèque suisse und Schweizerisches Bundesarchiv. Quelle: BAR J2.143#1996/386#1051-1#5*

Staumauer: Moderner Energielieferant oder Umweltzerstörer? «Eine neue Staumauer». Schweizer Filmwochenschau vom 04.11.1966. Online unter: https://www.memobase.ch/#document/SFW_CJS_CGS-SFW_1235-2 (07.08.2019). Filmmaterial: Cinémathèque suisse und Schweizerisches Bundesarchiv. Quelle: BAR J2.143#1996/386#1235-1#2*

Stauseen: Natur pur Gübsensee. Online unter: schweizersee.ch (07.08.2019). Gigerwaldsee. Online unter: schweizersee.ch (07.08.2019).

Sammelbibliographie

Cadonau, G. (2018). Die Rettung der Greina – eine Chronik der Ereignisse. Online unter: https://www.greina-stiftung.ch/la-greina/buchtexte/die-rettung-der-greina-eine-chronik-der-ereignisse (07.08.2019).

Frey, F. (2019). Elektrizität aus dem Sittertobel. Das Kraftwerk Kubel als Produkt und Motor gesellschaftlicher Auseinandersetzungen (1890 – 1900). In Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons St. Gallen (Hrsg.). Eine Geschichte der St. Galler Gegenwart – Sozialhistorische Einblicke ins 19. und 20. Jahrhundert (S. 93 – 114). St. Gallen: VGS Verlagsgenossenschaft St. Gallen.

Frick, S. (1994). Eine Pionierzeit im Kanton St. Gallen und in der Ostschweiz. Bewährungsprobe für den freiheitlich-föderalistischen Kleinstaat. Politische Erinnerungen von Simon Frick. Rorschach: E. Löpfe-Benz AG, S. 138 – 161.

Gredig, H. – J.; Willi, W. (2006). Unter Strom. Wasser-Kraftwerke und Elektrifizierung in Graubünden 1879 – 2000. Chur: Bündner Monatsblatt, S. 197 – 253.

Gugerli, D. (1996). Redeströme. Zur Elektrifizierung der Schweiz 1880 – 1914. Zürich: Chronos, S. 288 – 300.

Haag, E. (2004). Grenzen der Technik. Der Widerstand gegen das Kraftwerkprojekt Urseren. Zürich: Chronos.

Kupper, P.; Pallua, I. (2016). Schlussbericht Energieregime in der Schweiz seit 1800. In Auftrag gegeben vom Bundesamt für Energie BFE, S. 36 – 54.

Schleifer, K. (2013). «Die Wasserkraft dem Volk! ». Der Kampf um den Bau des Elektrizitätswerks in Nidwalden in den 1930er-Jahren. In M. Gigase (Hrsg.) (u a.). Energie. Erzeugung, Verbreitung und Nutzung im 19. und 20. Jahrhundert. Traverse 2013/3 (S. 89–98). Zürich: Chronos.

St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) (Hrsg.) (1989). Das Kraftwerk Kubel.