Mobilität

Die Entwicklung des Individualverkehrs

Vertiefung: Fallbeispiele aus der Ostschweiz

Die Schweizer Bevölkerung wuchs in den Jahren von 1995 bis 2005 um 1.25 Millionen Menschen. Parallel dazu stiegen Raumansprüche an Wohnen, Arbeit, Freizeit und Mobilität. Während die Erwartungen der Bevölkerung an das Lebens- und Arbeitsumfeld stiegen, musste das Land, um seine hohe Standortattraktivität beizubehalten, Massnahmen ergreifen. Vertreterinnen und Vertreter von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden einigten sich deshalb auf Ziele und Strategien, die als Orientierungshilfen in der Raumplanung dienen sollten. Diese Ziele und Strategien sind im Raumkonzept Schweiz festgehalten, das den Kantonen helfen soll, die Vorgaben des Bundesgesetzes über die Raumplanung sowie darüber hinausgehende Massnahmen umzusetzen. Sowohl gegenwärtige als auch künftige Herausforderungen wie Umweltkonflikte, Kapazitätsprobleme auf den Hauptverkehrsachsen, Defizite bei der Verkehrssicherheit und steigende Betriebs- und Unterhaltskosten müssen in die Planung einbezogen werden. So diskutiert das Bundesamt für Strassen (ASTRA) beispielsweise auch über Möglichkeiten zur Engpassbeseitigung auf der Stadtautobahn St. Gallen. Eine dritte Röhre durch den Rosenbergtunnel könnte die heutige Verkehrsüberlastung beseitigen. Doch wie lange würde dieser Effekt angesichts des stetig anwachsenden Verkehrs anhalten?

Die aktuellen Probleme hinsichtlich der Verkehrsüberlastung und des schonenden Umgangs mit der Umwelt manifestieren sich als Folge des anwachsenden Individualverkehrs, der zunehmend an Grenzen stösst. Die Faszination der Unabhängigkeit durch das Automobil und die Möglichkeit, lange Distanzen in kurzer Zeit zu erschliessen, versetzt die Menschen seit dem Aufkommen des Automobils in eine Begeisterung.

1913 führte Henry Ford in den USA die Massenproduktion des Automobils ein, welche es für breitere Bevölkerungsschichten erschwinglich machte, ein Auto zu erwerben. Trotzdem blieb das Auto lange ein Statusobjekt, welches der vermögenden Gesellschaftsschicht vorbehalten war. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 wurden Autos populärer und der Individualverkehr nahm fast exponentiell zu. Die Strassen füllten sich mit Autos, aber auch Motor- und Fahrräder waren beliebt. Diese Entwicklung führte auch in der Schweiz zu dem Bedürfnis, ein leistungsfähigeres Strassennetz zu bauen. Dabei war es nötig, dass sich Gemeinden, Kantone und der Bund koordinierten. Im gleichen Mass stieg auch das Bewusstsein hinsichtlich der Umweltbelastung als Folge der Verkehrsüberlastung. Der stetig zunehmende Verkehr wurde und wird vermehrt als eine Beeinträchtigung der Lebensqualität wahrgenommen.

Geburtsstunde des modernen Automobils

Das Auto als Statussymbol

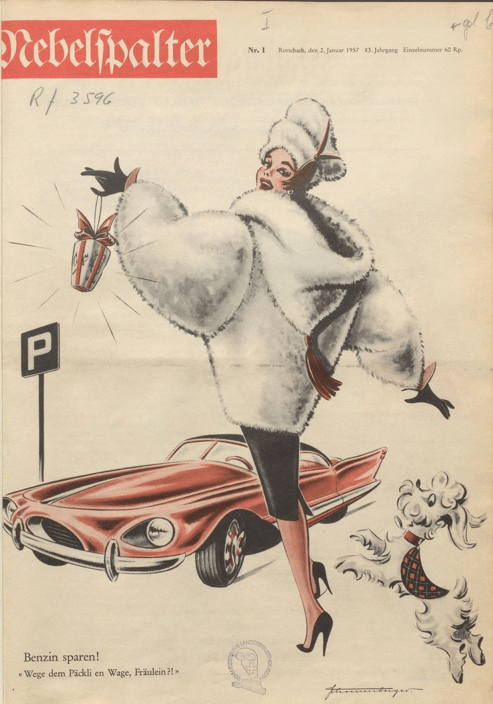

Das Auto wurde nach dem Zweiten Weltkrieg dank dem stetig ansteigenden Wohlstand der gesamten Bevölkerung für immer breitere Bevölkerungsschichten erschwinglich. Es wurde aber in der Folge auch zum Statussymbol. Man konnte sich eine Luxusausführung leisten und damit seinen vermeintlichen Lebensstandard in der Öffentlichkeit «vorführen».

Der Nebelspalter aus dem Jahre 1957 zeigt die unkritische Haltung der vermögenden Gesellschaft, wenn es um den Gebrauch des Autos geht. Der Karikaturist zeigt eine pelztragende Dame mit Hündchen und Päckchen.

Autofahren als Vergnügen

Einweihung der ersten Autobahn

Beitrag der Schweizer Filmwochenschau vom 1. Mai 1964 zur Einweihung der ersten Schweizer Autobahn

Sonntagsfahrverbot in der Schweiz

Das erste Sonntagsverbot in der Schweiz in der Sendung Antenne des Schweizer Fernsehens vom 26. November 1973

Leere Autobahnen, verlassene Neben- und Hauptstrassen prägten am 25. November 1973 das Bild der Schweizer Strassen. Das erste Sonntagsfahrverbot trat an diesem Tag in Kraft. Heutzutage kaum vorstellbar, doch den wohlverdienten Sonntagsausflug durfte man nicht mehr mit dem Auto, sondern auf Velo oder zu Fuss unternehmen. Anstelle von verärgerten Verkehrsteilnehmern konnte man viele fröhliche Velofahrer oder friedliche Spaziergänger beobachten, die verschiedenste Strassen und Verkehrsknotenpunkte zu ihren Gunsten nutzten. Der Auslöser dieser Massnahme war jedoch ein äusserst ernster.

Viele Staaten in Europa und Nordamerika reagierten in der Folge mit unterschiedlichen Massnahmen. In der Schweiz wurden drei autofreie Sonntage eingeführt. Man nimmt jedoch an, dass dies auf die Gesamtheit der Zielsetzungen betreffend des Einsparens von fossilen Brennstoffen nur einen sehr kleinen Einfluss hatte. Ein angestrebtes Ziel der Kampagne war es aber, den Bürgerinnen und Bürgern vor Augen zu führen, wie verankert das Auto im alltäglichen Gebrauch war und was ein Verzicht bewirken kann. Ein Team des Schweizer Fernsehens berichtet vom ersten Sonntagsfahrverbot.

Dabei kommt ein Verkehrspolizist zu Wort und es werden geschichtsträchtige Bilder von leeren Strassen und ansonsten vielbefahrenen Verkehrspunkten gezeigt, die nun von Velofahrern oder spazierenden Menschen bevölkert sind. Heutzutage gibt es zwar in der Schweiz für Personenkraftwagen kein Sonntagsfahrverbot mehr, jedoch ist es Lastwagen und kleineren Fahrzeugen ab einem Gewicht von 3.5 Tonnen untersagt, in der Nacht, an Sonn- und Feiertagen auf den Strassen zu sein. Dies jedoch aus fahrsicherheitstechnischen Gründen, damit die Fahrer ihre Ruhezeiten einhalten.

Ausbau der Stadtautobahn als Entlastung des Verkehrs?

Sanierung der Stadtautobahn St. Gallen, DRS Aktuell vom 24. Juni 1987

Die Anzahl der Reisenden nimmt in den letzten Jahrzehnten stetig zu. Ob mit ÖV oder mit dem Automobil – der Mensch will immer noch mobiler und schneller werden.

Die Anzahl der Reisenden pro Verkehrsträger von 1950 bis zum Jahr 2016 ist in den letzten 66 Jahren in allen drei Verkehrsträgern gestiegen. Die Möglichkeit, wesentlich schneller von A nach B zu kommen, faszinierte die Bevölkerung von Anfang an. Die neu erworbene Effizienz gab Menschen Zuversicht für die Zukunft. Negative Begleiterscheinungen des Automobils waren anfänglich noch nicht sehr bekannt, oder die Bevölkerung war sich dessen noch nicht bewusst. Es machte sich die Einschätzung breit, der technische Fortschritt der Zukunft würde auftretende Probleme lösen können. Die Zuversicht und die Freude am Fortschritt dominierte in den Köpfen. Der deutliche Anstieg ab 1960 kann mit dem wirtschaftlichen Wachstum und der damit verbundenen Wohlstandsgesellschaft erklärt werden.

Ein erster Bruch ist in den 1998er Jahren zu beobachten. In dieser Zeit stieg die Arbeitslosigkeit in der Schweiz. Die Menschen verzichteten zunehmend auf das Luxusgut Automobil, zudem verhält sich die Bevölkerung umweltbewusster. Gleichzeitig tragen der zunehmende CO2 Ausstoss, die Lärmemissionen und der Rohstoffverbrauch, zur Skepsis gegenüber dem Auto bei. Seit 2005 steigt die Anzahl der Reisenden jedoch wieder stark an. Die Dringlichkeit, sich unabhängig fortbewegen zu können, wie auch die zunehmende Arbeitsmobilität, sind Gründe für diese Zunahme. Der kleine Einbruch im Jahre 2008 hängt wohl mit der Weltwirtschaftskrise zusammen. Tendenziell kann aber davon ausgegangen werden, dass die Zahl der Reisenden auch künftig weiter steigen wird. Gründe dafür sind das Bevölkerungswachstum, die florierende Wirtschaft und damit verbunden der allgemeine Wohlstand der Schweizer Bevölkerung. Zudem führen sinkende Produktionskosten zu preiswerteren Autos.

Bedeuten mehr Reisende eine Zunahme von Problemen?

Die Anzahl der Reisenden nimmt in den letzten Jahrzehnten stetig zu. Ob mit ÖV oder mit dem Automobil – der Mensch will immer noch mobiler und schneller werden.

Die Anzahl der Reisenden pro Verkehrsträger von 1950 bis zum Jahr 2016 ist in den letzten 66 Jahren in allen drei Verkehrsträgern gestiegen. Die Möglichkeit, wesentlich schneller von A nach B zu kommen, faszinierte die Bevölkerung von Anfang an. Die neu erworbene Effizienz gab Menschen Zuversicht für die Zukunft. Negative Begleiterscheinungen des Automobils waren anfänglich noch nicht sehr bekannt, oder die Bevölkerung war sich dessen noch nicht bewusst. Es machte sich die Einschätzung breit, der technische Fortschritt der Zukunft würde auftretende Probleme lösen können. Die Zuversicht und die Freude am Fortschritt dominierte in den Köpfen. Der deutliche Anstieg ab 1960 kann mit dem wirtschaftlichen Wachstum und der damit verbundenen Wohlstandsgesellschaft erklärt werden. Ein erster Bruch ist in den 1998er Jahren zu beobachten. In dieser Zeit stieg die Arbeitslosigkeit in der Schweiz. Die Menschen verzichteten zunehmend auf das Luxusgut Automobil, zudem verhält sich die Bevölkerung umweltbewusster. Gleichzeitig tragen der zunehmende CO2 Ausstoss, die Lärmemissionen und der Rohstoffverbrauch, zur Skepsis gegenüber dem Auto bei. Seit 2005 steigt die Anzahl der Reisenden jedoch wieder stark an. Die Dringlichkeit, sich unabhängig fortbewegen zu können, wie auch die zunehmende Arbeitsmobilität, sind Gründe für diese Zunahme.Entwicklung der Verkehrszahlen in der Schweiz von 1950 bis 2016

„Wer Strassen säht, erntet Verkehr!“

„Eine der grössten Herausforderungen der Stadt ist die Abstimmung zwischen Siedlung und Verkehr.“

Die grösste Planungsherausforderung stellt die steigende Einwohnerzahl dar, welche auch direkt Auswirkungen auf die Verkehrszunahme bedeutet. Das Grundproblem, welches es zu lösen gilt, stellt der begrenzte Platz in der Innenstadt dar. Lösungsansätze sehen die Planer in der Förderung des öffentlichen Verkehrs durch mehr Linien, einen dichteren Fahrplan sowie Anreize für den Langsamverkehr. Dabei orientieren sich die Planungen auch an den Vorgaben betreffend der Bedürfnisse der Verkehrsteilnehmer und Fussgänger, z.B. dem Behindertengleichstellungsgestz, zu denen übergeordnete nationale Vereinbarungen und Gesetze gelten.

blank

Quellenverzeichnis

Geburtsstunde des modernen Automobils

Mercedes-Benz (o. J.). Das erste Automobil der Welt. Online unter: https://mercedes-benz-publicarchive.com/marsClassic/de/instance/picture/Werbeanzeigen-Benz–Co-1892.xhtml?oid=59204 (11.01.19)

Das Auto als Statussymbol

Schönenberger, E. (1957). Benzin sparen! In Nebelspalter v. 02.01.1957. Online unter: https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=neb-001:1957:83#4205 (12.01.19)

Autofahren als Vergnügen

Gerber, H.; Sutter (1959). Automobilsalom Genf, Plymouth Sport Fury Convertible. In ETH-Bibliothek Zürich Bildarchiv. Com_M08-0066-0009 / CC BY-SA 4.0 Lizenz: CC BY-SA 4.0. Online unter: http://doi.org/10.3932/ethz-a-000658893(12.01.19)

Einweihung der ersten Autobahn

SRF. Einweihung der ersten Schweizer Autobahn A1. Online unter: https://www.srf.ch/play/tv/srf-wissen/video/einweihung-der-ersten-schweizer-autobahn-a1?id=a5b77257-a647-4fac-bc9b-524ac1764507&station=69e8ac16-4327-4af4-b873-fd5cd6e895a7 (12.01.19)

Sonntagsfahrverbot in der Schweiz

SRF. Vor 40 Jahren: Sonntagsfahrverbot in der Schweiz. Online unter: https://www.srf.ch/news/schweiz/vor-40-jahren-sonntagsfahrverbot-in-der-schweiz (12.01.19)

Ausbau der Stadtautobahn als Entlastung des Verkehrs

SRF. 30-jährig und schon altersschwach. Online unter: https://www.srf.ch/news/regional/ostschweiz/30-jaehrig-und-schon-altersschwach (18.01.19)

Bedeuten mehr Reisende eine Zunahme von Problemen?

LITRA Informationsdienste für den öffentlichen Verkehr (2018). Verkehrszahlen. Ausgabe 2018. Online unter: https://www.litra.ch/images/Downloads/litra_verkehrszahlen/de/Litra_Verkehrszahlen_2018_de.WEBpdf.pdf (12.01.19)

«Wer Strassen säht, erntet Verkehr!»

Interview mit Stefan Pfiffner, Leiter Verkehrsplanung St. Gallen. Interview vom 27.02.2019.

Sammelbibliographie