Armut

Frauen unter dem Druck bürgerlicher Normen – eine Folge von

Transformationsprozessen

der Industrialisierung

Vertiefung: Frauenhäuser als bürgerliche Hilfsorganisation

In der Schweiz wurde 1877 versucht, mit dem Fabrikgesetz die Stellung der Arbeiterinnen und Arbeiter zu verbessern und rechtlich abzusichern. Allerdings wurden anfänglich nur Fabriken diesem Gesetz unterstellt und die Situation für in der Heimindustrie beschäftigte Frauen und Kinder änderte sich kaum. Für Arbeiterfamilien war es nach wie vor lukrativ, wenn neben den Vätern auch deren Frauen und Kinder arbeiteten. Um aber eine langfristige soziale Entwicklung und somit eine wachstumsfähige Grundlage für die Gesellschaft zu schaffen, drängte sich der Gedanke auf, in Zukunft auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Sozialnormen und auf eine kantonal festgelegte Schulgesetzordnung zu setzen. Dieser Gedanke wurde sowohl von staatlicher Seite wie auch von privaten und kirchlichen Hilfsgesellschaften übernommen. Diese versuchten mit unterschiedlichen Motivationen, Einfluss auf die zukünftige Entwicklung zu nehmen. Ein Beispiel stellt die Errichtung von Zufluchts- und Waisenhäusern dar.

Bevölkerung nach Geburtsortklassen

Für den Anstieg der Migrationsbewegungen waren verschiedene Faktoren ausschlaggebend. Der wirtschaftliche Aufschwung, die Industrialisierung und ihre spezifisch neuen Produktions- und Organisationsstrukturen, die Vielfalt des Stellenangebots, die besseren Infrastrukturen sowie die grösseren Angebote an Bildung und Kultur zogen vor allem junge und ledige Menschen beiderlei Geschlechts in die Städte.

Zwar war nun legal eine Binnenwanderung möglich, es entstand aber eine Sozialschicht von meist unqualifizierten Niedriglohnbezügerinnen und -bezügern. Diese waren gesetzlich nicht vor Lohnausfall/Lohnminderung geschützt und häufig der Willkür ihrer Arbeitgeber ausgeliefert. Ohne gesetzlichen Schutz konnten die Beschäftigungsbedingungen durch die Arbeitgeber zu deren maximalen Vorteil ausgelegt werden, die körperliche und seelische Unversehrtheit von Angestellten musste dabei gar nicht bis nur minimal berücksichtigt werden und begünstigte so folgend beschriebene Probleme.

Menschen, die nur saisonbedingt Binnenwanderungen vollzogen, etwa durch einen zeitweiligen Anstieg der Nachfrage nach Arbeit an einem Ort, etwa infolge der Durchführung eines grossen Bauvorhabens, oder auf die spezifischen Beschäftigungs- und Anstellungsverhältnisse in einigen Branchen (z.B. im Tourismus), waren noch mehr von Armut oder Verwahrlosung bedroht.

Auch durch die industrielle Restrukturierung der Landwirtschaft konnten dort nicht mehr so viele Menschen beschäftigt werden. Dies führte gesamthaft, abgesehen von den Tourismusregionen, zu einer noch grösseren Abwanderung der Bevölkerung vom Land in die Stadt, wo Frauenhäuser Problemfälle auffangen sollten.

Das bürgerliche Familienideal – Ideal versus Realität

Viele Familien, insbesondere deren Mütter, gerieten in Konflikt mit den vorherrschenden Erwartungen, welche an sie gestellt wurden. Zum einen galt die bürgerliche Familie, in welcher die Frau sich vollkommen der Erziehung der Kinder und dem Haushalt widmen konnte, als Ideal. Andererseits waren Familien aus der Arbeiterschicht auf das Einkommen der Frau, auch wenn dieses in der Regel nicht sehr hoch ausfiel, angewiesen.

In eben diesem Konflikt zwischen guter Mutter und Mitverdienerin sah sich die Leserin G., welche sich an die Redaktion der «Schweizer Frauen-Zeitschrift» wandte. Wie aus ihren Schilderungen hervorgeht, war es aus ihrer Sicht unumgänglich, dass sie ebenfalls zum Einkommen der Familie beisteuerte, weil das Einkommen ihres Mannes nicht ausreichend war. Dafür kommt ein weiterer Aspekt hinzu, der sie in ein Dilemma bringt. Im Jahre 1912 brauchte eine Frau von Gesetzes wegen die Erlaubnis ihres Ehemannes, um einer Arbeit nachgehen zu dürfen. Der Leserbrief zeigt das vorherrschende Ungleichgewicht zwischen Mann und Frau in der Familie zu dieser Zeit auf. Die Frau muss dafür kämpfen, einer Arbeit nachgehen zu dürfen, weil ihr Mann mehr als dreimal wöchentlich seinen Vereinstreffen beiwohnen will. Noch deutlicher wird dieses Ungleichgewicht, wenn man sich bewusst macht, dass das Einkommen der Frau von existenzieller Notwendigkeit war.

Die Grafik zeigt die Veränderung der Bevölkerung nach Geburtsortklassen nach Messungen aus den Jahren 1860 und 1900, teilweise bis ins Jahr 2000. Hier zeigt sich eine Binnenwanderung in Folge der Niederlassungsfreiheit, die im Jahre 1848 neu in der Bundesverfassung verankert wurde. Nötig wurde diese neue Niederlassungsfreiheit, um den grossen Bedarf an Arbeitskräften in den neu entstandenen Industrieregionen zu ermöglichen. Diese Veränderungen der Bevölkerungsstruktur formte auch neue Sozialstrukturen. Dies war häufig nicht unproblematisch, da durch die unentwickelte Gesetzgebung vor allem Kinder, die häufig schon früh in Erwerbsarbeit eingebunden waren, und Frauen, die häufig neben der Familienfürsorge mit zusätzlicher Erwerbsarbeit belastet waren, grossem sozialen Druck und Ungerechtigkeit ausgesetzt waren. Dies führte zur sozialen Frage.

Für den Anstieg der Migrationsbewegungen waren verschiedene Faktoren ausschlaggebend. Der wirtschaftliche Aufschwung, die Industrialisierung und ihre spezifisch neuen Produktions- und Organisationsstrukturen, die Vielfalt des Stellenangebots, die besseren Infrastrukturen sowie die grösseren Angebote an Bildung und Kultur zogen vor allem junge und ledige Menschen beiderlei Geschlechts in die Städte.

Zwar war nun legal eine Binnenwanderung möglich, es entstand aber eine Sozialschicht von meist unqualifizierten Niedriglohnbezügerinnen und -bezügern. Diese waren gesetzlich nicht vor Lohnausfall/Lohnminderung geschützt und häufig der Willkür ihrer Arbeitgeber ausgeliefert. Ohne gesetzlichen Schutz konnten die Beschäftigungsbedingungen durch die Arbeitgeber zu deren maximalen Vorteil ausgelegt werden, die körperliche und seelische Unversehrtheit von Angestellten musste dabei gar nicht bis nur minimal berücksichtigt werden und begünstigte so folgend beschriebene Probleme.

Menschen, die nur saisonbedingt Binnenwanderungen vollzogen, etwa durch einen zeitweiligen Anstieg der Nachfrage nach Arbeit an einem Ort, etwa infolge der Durchführung eines grossen Bauvorhabens, oder auf die spezifischen Beschäftigungs- und Anstellungsverhältnisse in einigen Branchen (z.B. im Tourismus), waren noch mehr von Armut oder Verwahrlosung bedroht.

Auch durch die industrielle Restrukturierung der Landwirtschaft konnten dort nicht mehr so viele Menschen beschäftigt werden. Dies führte gesamthaft, abgesehen von den Tourismusregionen, zu einer noch grösseren Abwanderung der Bevölkerung vom Land in die Stadt, wo Frauenhäuser Problemfälle auffangen sollten.

Forderung nach dem Sturz des Kapitalismus

Der Artikel befasst sich mit den Diskussionspunkten des Heimarbeiterschutzkongresses in Zürich im Jahre 1909. Der Artikel verdeutlicht das Dilemma, vor welchem die Gesellschaft stand. Entgegen gesellschaftlichen Werten entschieden sich viele Frauen aus dem Proletariat, einer bezahlten Arbeit nachzugehen, um der finanziellen Not zu entkommen. Dabei entstand ein Konflikt zwischen der vorherrschenden sozialen Norm und dem Bedarf der Industrie nach billigen Arbeitskräften. Während Männer einen hohen Lohn erhielten, erhielten Frauen für die gleiche Arbeit oft weniger Lohn. Diese gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Transformationsprozesse führten zu einem steigenden Unmut in der Arbeiterklasse und zunehmenden Diskrepanzen zwischen gesellschaftlichen Rollenbildern und wirtschaftlicher Realität. Gleichzeitig sorgten diese Prozesse in linken Kreisen zu einer Manifestierung der Kritik am Kapitalismus.

Die Frau und ihre Leistungen in Familie und Erwerbswelt

Ein zentraler Punkt der Ausstellung befasste sich mit der Frau und ihren Leistungen in Familie und Erwerbswelt, denn seit der Industrialisierung waren viele Frauen einer Erwerbsarbeit in Heim- oder Fabrikarbeit nachgegangen. Zugleich verbreitete sich jedoch auch das Rollenbild der Hausfrau und Mutter, welche sich ganz den innerhäuslichen Aufgaben widmet. Dadurch sahen sich besonders Frauen aus dem Proletariat, welche diesem Ideal aus finanzieller Not nicht gerecht werden konnten, in einem Konflikt. Doch auch Frauen mit hoher Qualifikation hatten Mühe, Arbeit zu finden, da gut bezahlte Arbeitsstellen wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage in der Regel an Männer vergeben, welche dem Ideal entsprechend Alleinverdiener sein sollten.

Die Darstellung der Frauenarbeit und ihrer Bedeutung für die schweizerische Volkswirtschaft förderte das weibliche Selbstbewusstsein, zudem warb es für das bislang nicht zugestandene Recht auf Erwerbstätigkeit.

Frauenarbeit, die zu wirtschaftlichen Einbussen führt

Des Weiteren war die wirtschaftliche Lage in der Vorkriegszeit schlecht und es gab entsprechend wenig Arbeitsplätze. Aufgrund dieser Ausgangslage und der weit verbreiteten Ansicht, dass Frauen sich vorrangig um Haus und Kinder kümmern sollten, wurden sie hauptsächlich für schlecht bezahlte Arbeiten angestellt. Dies obwohl 35% aller Arbeitnehmer:innen in der Schweiz Frauen waren. Diese hohe Zahl an Arbeitnehmerinnen zeigte, dass viele Familien auf den finanziellen Zuschuss durch die Frauen nicht verzichten konnten, weshalb diese auch schlecht bezahlte Stellen annahmen.

Der Gedanke, der auch im Artikel wiederzufinden ist, dass die Frauenarbeit wirtschaftliche Einbussen nach sich ziehen würde, wenn darunter der Haushalt oder gar die seelischen Werte der Familie litten, verdeutlichte, wie stark das Rollenverständnis der bürgerlichen Familie zu diesem Zeitpunkt bereits verbreitet war und erklärt auch die kritische Haltung der Frauenarbeit gegenüber.

Gesellschaftsideal vs. individuelle Freiheit: Die «administrative Versorgung» junge Frauen

- Die Mädchen mussten täglich 9.5 Stunden abstumpfende, eintönige Fabrikarbeit leisten.

- Willkürliche Disziplinierung in einer Arrestzelle von bis zu drei Wochen, obwohl strafrechtlich nichts verfügt worden ist.

- Ungenügende Betreuung, vor allem für Mädchen mit psychischen Schäden

- Fragwürdige, intransparente Finanzierung

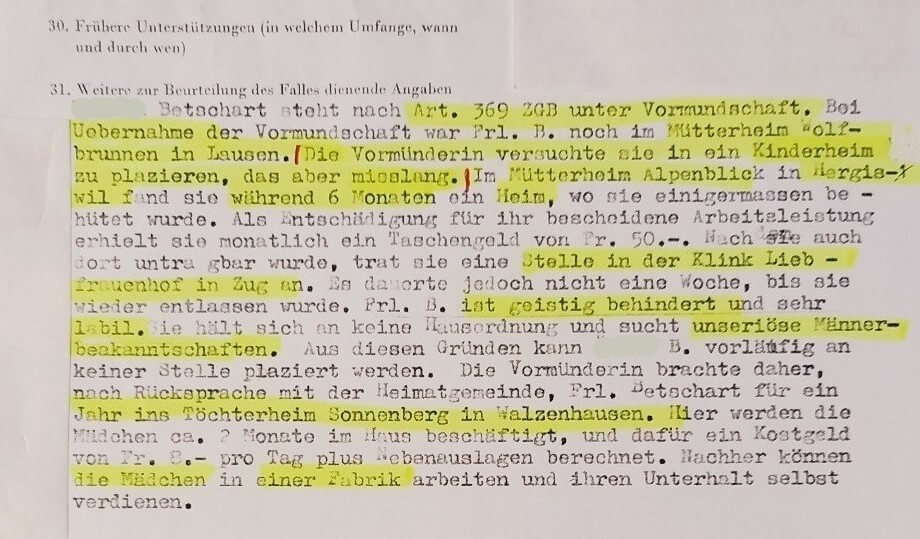

Anfangs des 20. Jahrhunderts gestand man Frauen eine viel geringere Entscheidungsgewalt sowie Handlungsfähigkeit zu. In der Lebensweltgestaltung herrschte eine viel engere Variation von persönlicher Individualität. Das Bild von gesellschaftlich idealem und korrektem Handeln folgte eher dem Rahmen «Arbeit bringt die Mädchen Gott näher» in einem moralisch engem Korsett mit wenig Spielraum. Auch Freizeit wurde nur bei guter Führung gewährt. Dies zeigte sich am Beispiel von N.Betschart die im Töchterheim Sonnenberg in Walzenhausen durch einen Fürsorgeentscheid ohne Rekursrecht zur Zwangsarbeit gezwungen wurde.

Minderjährigen Mädchen gestand man keinen eigenständigen Berufswahlentscheid zu. Im engen Korsett der damalig idealen Moralvorstellung mussten die Mädchen fremdbestimmt werden, da man gesellschaftlichen Nutzen durch Erbringung einer Arbeitsleistung höher wertete als individuell persönliche Entscheidungsfindung oder Selbstentfaltung.

So wurden die minderjährigen Mädchen völlig legal unter dem Vorwand gesellschaftlicher Integration gezwungen, einem Industriebetrieb einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Die Vormundschafsbehörde war der Ansicht, diese Jugendlichen nur auf diesem Weg Jugendliche auf den Pfad einer nach damaligen Ansicht gesunden Lebensführung aber auch näher zu Gott leiten zu können. Dies aber ohne sich wie in einem Gerichtsverfahren üblich, dagegen wehren zu können.

Explizit wurden 300 fast ausschliesslich minderjährige Mädchen aus der ganzen Deutschschweiz durch Massnahmen des Fürsorgeamtes Zürich und Umgebung (aufgrund noch nicht erlangter Mündigkeit) gegen ihren Willen zur monotonen Fabrikarbeit gezwungen. Wie in dieser Arbeitsgruppe aufgedeckt wurde, besass zum Beispiel auch Waffenfabrikant und Kunstsammler Bührle in Dietfurt eine Spinnerei mit integriertem Mädchenheim. Ob dies aus wirtschaftlichem Nutzen oder sozialer Motivation geschah, ist eine Interpretationsfrage.

Die diversen Insassinnen des Zufluchthauses

«Es waren wieder die verschiedensten Schicksale und viel traurige Verhältnisse, in welche die Hausmutter im Laufe des Jahres Einblick bekam. Es ist für sie nicht immer leicht mit all den Insassen, deren Charakter so verschieden und bei einzelnen auch recht schwierig ist, zurechtzukommen, (sie) in ihrer schweren Lage zu (be)raten (...), andere [...] in die Schranken zu weisen und zu verhüten, dass ihr schlechter Einfluss sich auf weitere Insassen ausbreitet. Es ist viel vergebliches Mühen in unserer Arbeit. Umso mehr freuen wir uns, wenn wir später, leider nur sehr selten, vernehmen, dass die eine oder andere unsere früheren Insass(inn)en wieder ihren Weg gefunden hat [...].»

In der Praxis veränderte sich das Wirkungsfeld des Zufluchtshauses über die Jahre stark. Statt mehrheitlich haftentlassenen Frauen erreichten immer mehr Frauen und Mädchen mit psychischen Erkrankungen oder gesellschaftlichen Problemen das Zufluchtshaus. So verschob sich der Fokus des Zufluchtshauses immer mehr auf die Entwicklung von Lebensentwürfen für die betroffenen Frauen und Mädchen. Das Frauenhaus orientierte sich dabei stark an den bürgerlichen Vorstellungen einer gesellschaftsfähigen Entwicklung. So wurden in Frauenhäusern insbesondere junge Frauen zwangsplatziert, die aus staatlicher Sicht Probleme hatten, sich der gesellschaftlichen Ordnung unterzuordnen. Häufig handelte es sich dabei um Verhaltensweisen, die nicht dem bürgerlichen Ideal entsprachen und dementsprechend «behandelt» werden sollten. Diese Praxis führte zu zahlreichen leidvollen Schicksalen, in denen besonders Kinder und junge Frauen aus ihrem familiären Umfeld gerissen wurden.

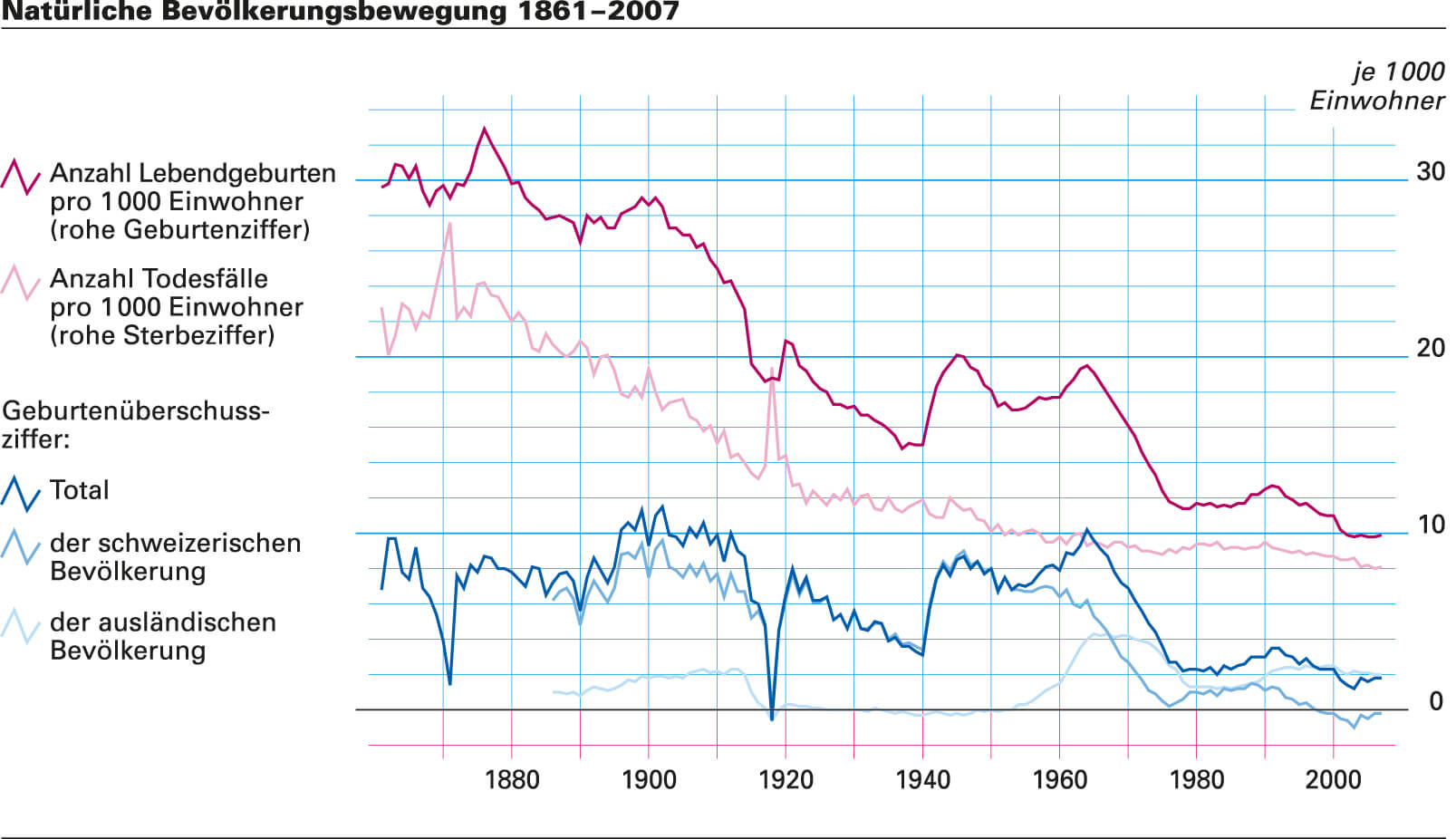

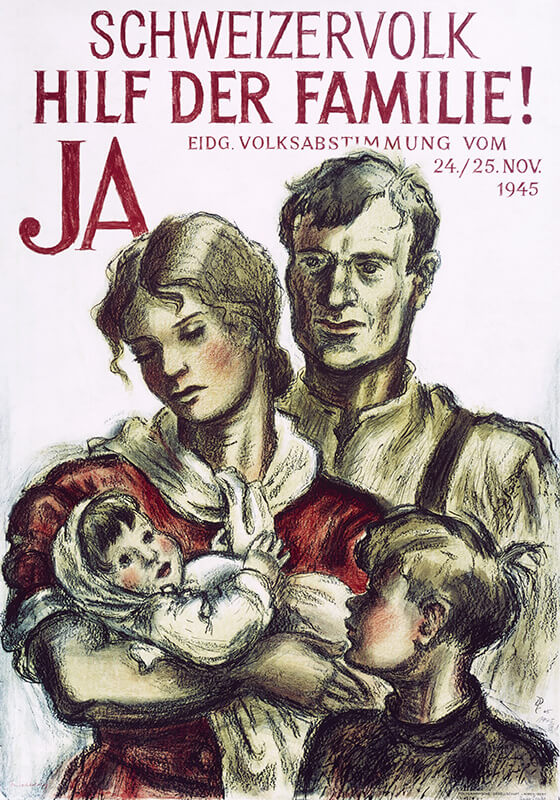

Sinkende Geburtenrate als Warnung für die Schweiz

Politische Diskussion um die Familie

Quellenverzeichnis

Gesellschaftsideal vs. Individuelle Freiheit: Die «administrative Versorgung» junger Frauen.

Kanton Luzern (1965). Konkordat über die wohnörtliche Unterstützung. Unterstützungsanzeige von M. Betschart. Luzern.

Sinkende Geburtenrate als Warnung für die Schweiz.

Historisches Lexikon der Schweiz, Siegenthaler, M. (2009). Grafik «Natürliche Bevölkerungsbewegung 1861-2007» aus dem Artikel «Natalität». Online unter: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/007973/2010-11-02/ (20.12.22).

Forderung nach dem Sturz des Kapitalismus.

o.A. (1909). Frauenarbeit und Mutterschutz. In Die Vorkämpferin, 4 (7), S. 1. Online unter: https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=vor-001%3A1909%3A4%3A%3A232&referrer=search#232 (15.04.2023).

Bevölkerung nach Geburtsortklassen

Historisches Lexikon der Schweiz und Siegenthaler, M. (2008): Grafik «Bevölkerung nach Geburtsortsklassen 1860-2000» aus dem Artikel «Binnenwanderung». Online unter: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/007992/2010-01-14/ (05.01.23).

Das bürgerliche Familienbild – Ideal versus Realität

o.A. (1912). Sprechsaal. In Schweizer Frauen-Zeitung – Blätter für den häuslichen Kreis. 34(1), S. 3. Online unter: https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=sfz-001%3A1912%3A34%3A%3A4#6 (05.01.23).

Die Frau und ihre Leistungen in Familie und Erwerbswelt.

Witzig, T. (1928). Erste Schweizer Ausstellung für Frauenarbeit in Bern. In Museum für Gestaltung Zürich. Plakatsammlung. Zürcher Hochschule der Künste. Online unter: https://www.emuseum.ch/objects/85936/erste-schweizer-ausstellung-fur-frauenarbeit-in-bern–1928?ctx=c6fb370df145213d30c295b79c8d668fdddc303b&idx=4 (18.04.23).

Frauenarbeit, die zu wirtschaftlichen Einbussen führt

Schmidt, D. (1932). Frauenarbeit. In Schweizerischer Lehrerinnen-Zeitung. 37(2), S. 26–27. Online unter: https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=sle-001:1933:37::18#248 (05.01.23).

Die diversen Insassinnen des Zufluchtshaus

Jehle-Wildberger, M. (2018). Wo bleibt die Rechtsgleichheit. Dora Rittmeyer-Iselin (1902-1974) und ihr Einsatz für Flüchtlinge und Frauen. TVZ: Zürich, S.128–129.

Sammelbibliographie

Bellaggio, A., Tanner, A. (1981). Von Stickern, ihren Frauen und Kindern. Diessenhofen: Rüegger.

Degen, B. (Hrsg.). (2012). Soziale Frage. In Historisches Lexikon der Schweiz. Online unter: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/016092/2012-01-04/ (07.01.23).

Jehle-Wildberger, M. (2018): Wo bleibt die Rechtsgleichheit. Dora Rittmeyer-Iselin (1902-1974) und ihr Einsatz für Flüchtlinge und Frauen. TVZ: Zürich.

Magning, C. (2002). Die Alleinernährer. Eine Rekonstruktion der Ordnung der Geschlechter im Kontext der sozialpolitischen Diskussionen von 1945 bis 1960 in der Schweiz. In Gilomen, H.J., Guex, S. et al. (Hrsg.). Von der Barmherzigkeit zur Sozialversicherung / De l’assistance à l’assurance. Zürich, S. 387–400.

Stämpfli, R. (2002). Von der Grenzbesetzung zum Aktivdienst. Geschlechterpolitische Lösungsmuster in der Schweizerischen Sozialpolitik (1914-1945). In Gilomen, H.-J., Guex S. et al. (Hrsg.). Von der Barmherzigkeit zur Sozialversicherung / De l’assistanceà l’assurance. Zürich, S. 373–386.

Veyrassat, B. (Hrsg.). (2015). Industrialisierung. In Historisches Lexikon der Schweiz. Online unter: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/013824/2015-02-11/ (07.01.23).

Voegeli, Y. (Hrsg.). (2016). Saffa. In Historisches Lexikon der Schweiz. Online unter: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/017336/2016-06-07/ (07.01.23).

Die Autorinnen und die Autoren

Sandra Hirs

Ozan Kaya

Patric Schweizer