Energie

Italiener auf schweizerischen Grossbaustellen in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg

Vertiefung: Die Situation von italienischen Gastarbeitern in St. Gallen

In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg kamen viele Italienerinnen und Italiener in die Schweiz, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Die Schweiz war für die Arbeitssuchenden gegen Ende des 19. Jahrhunderts aufgrund ihres starken Wirtschaftswachstums und des tiefen Lohn- und Arbeitsniveaus in ihrem Herkunftsland Italien ein verlockendes Ziel. Gerade auch auf den Schweizer Grossbaustellen der zahlreichen Infrastrukturprojekte fanden die Italiener eine Anstellung. Sie waren unter anderem bei Arbeitgebern begehrt, weil sie handwerkliche Fertigkeiten mitbrachten, die in der Schweiz sonst nicht verfügbar waren. Das traf insbesondere auf den Beruf des Mineurs zu. Darüber hinaus waren – gerade auch in der Ostschweiz – italienische Arbeiterinnen und Arbeiter für die Textilbranche von grosser Bedeutung. Dies traf auch auf den Kanton St. Gallen zu als Zentrum der florierenden Textilindustrie der Schweiz zu. Die Arbeit in der Schweiz barg für die Arbeitsmigranten jedoch auch Risiken. Oft arbeiteten und wohnten sie unter prekären Bedingungen. Gerade die Umsetzung der Bauprojekte führt zu vielen Todesopfern. Zudem war die Bezahlung meist dürftig und regional gesehen unterdurchschnittlich tief. Dies rief bei den italienischen Arbeitern zunehmend Unmut hervor und führte zu Streiks. Da die Arbeiter über ein sehr spezifisches Knowhow verfügten, waren die Arbeitgeber oft gezwungen, den Streikenden entgegenzukommen. Auch herrschte in Phasen der Hochkonjunktur ein Mangel an qualifizierten Bauarbeitern. Dies eröffnete den italienischen Arbeiterinnen und Arbeitern gewisse Handlungsspielräume. Die schlechten Arbeits- und Wohnbedingungen wie auch das fremdenfeindliche Verhalten der Schweizer Bevölkerung, das auch durch die Medien gefördert wurde, führte zu wachsenden Spannungen und zu regen politischen Diskussionen. Das Misstrauen gegenüber den ausländischen Arbeitern aber auch Ausländern an sich wuchs vor dem Ersten Weltkrieg in der Eidgenossenschaft zunehmend zu einer Angst vor angeblicher «Überfremdung» heran.

Der Tod als «natürliches Risiko»

Mein Herr!

Die Unglücksfälle am grossen Tunnel in Göschenen mehren sich in solch bedenklicher Weise, dass es Pflicht der Bauleitung erscheint, Einsprache zu erheben gegen den Mangel an Sicherheit im Baubetrieb.

Besonders häufig kommen Abstürze von Rollwagen von der oberen auf die untere Etage vor und ist die Ursache hievon in der mangelhaften Lage der Bahn zu suchen. Auf eine bessere Unterhaltung derselben wird jetzt so wenig Aufmerksamkeit verwendet, wie vor 1 Jahr, während es doch Jedermann einleuchten muss, dass die Bahnunterhaltung einen der wichtigsten Factoren gerade beim Tunnelbau bildet und nicht mit Unrecht als Massstab für die Geschäftsleitung des ganzen Baues angesehen wird.

Diesem Gedanken gab auch die internationale Commission bei ihrer letzten Anwesenheit Ausdruck, indem sie mit ihrem Tadel in dieser Beziehung für die Göschener Seite nicht zurückhielt.Entweder fehlt es an der Qualität oder der Quantität des Aufsichtspersonals, bekanntlich ist aber das Bestreben einer ungerechtfertigten Ersparniss an der Aufsicht am falschen Platz angewendet.

Der Einwand, dass die Arbeiter meistens selbst Schuld sind an den Unglücksfällen, liefert noch keinen Grund zur Entschuldigung, das Aufsichtspersonal hat auch die Aufgabe, dem Leichtsinn und der Nachlässigkeit der Arbeiter zu steuern.

Ich ersuche Sie daher, ernstliche Vorkehrungen zu treffen zur Erzielung eines gesicherten Baubetriebes, da ich sonst genöthigt wäre, die Aufmerksamkeit der zustehenden Behörden auf diesen Punct zu lenken.

Es ist leider wahr, dass die Zahl der Unglücksfälle zugenommen hat, aber diese Zunahme muss man gerechterweise auf die ausserordentlich schwierigen Umstände auf der Baustelle zurückführen.

Die Zahl der Opfer ist zu gross. Trotzdem kann ich Ihnen versichern, Herr Bundesrat, dass die Zahl der Unfälle keineswegs anormal ist, dass sie sogar unter dem Durschnitt bei vergleichbaren Baustellen liegt.

Ich habe allen Grund zu glauben, der Vorwurf, mein Personal sei ungenügend, komme von der Direktion der Gotthardbahngesellschaft. Man hat dieser Gesellschaft den gegenteiligen Vorwurf gemacht. Es ist nicht verwunderlich, dass sie die Zahl meiner Aufsichtsleute ungenügend findet, wenn sie an ihrer eigenen Art der Arbeitsorganisation misst. Ich akzeptiere ein gerechtes Urteil eines technisch kompetenten Menschen, aber ich protestiere dagegen, dass man mich vor der Öffentlichkeit in ein falsches Licht setzt.

In der Liste der 54 Todesfälle sind auch diejenigen enthalten, welche durch Unvorsicht selbstverschuldet sind. Wir haben aber die nötigen Empfehlungen gegeben, und ein strenges Überwachungssystem ist eingerichtet. In diesen Tagen ist der Vortrieb des Richtstollens auf 7’300 Metern angelangt, und seine Ausweitung zum Tunnelgewölbe ist auf über 5 Kilometern geschafft. Eine solche Arbeit ist nicht ohne Opfer möglich. Keine menschliche Voraussicht kann alle Hindernisse besiegen, welche die Natur uns entgegenstellt. Die grösste Verantwortung (für die Unglücksfälle) muss also die Natur selbst übernehmen.

Brief von Oberingenieur Hellwag vom 26. Oktober 1876 an Louis Favre, den Bauleiter des Gotthardtunnels

Am 26. Oktober wandte sich Oberingenieur Wilhelm Hellwag wegen den gefährlichen Arbeitsbedingungen beim Bau des Gotthardtunnels in seinem Brief an Louis Favre, den Bauleiter des Gotthardbaus. Hellwag erkannte dabei bereits einige wichtige Faktoren für die Einhaltung der Arbeitssicherheit. So tadelte er die Aufrechterhaltung des Bahnbetriebes wegen der mangelnden Quantität und Qualität an Aufsichtspersonal. Zudem war er der Meinung, dass am falschen Ort gespart werde, zumal die Aufsicht auch leichtsinniges Arbeitsverhalten tadeln müsse, um durch die Arbeiter «selbstverschuldete» Todesfälle zu vermeiden. Auch der Schweizerische Arbeiterbund beobachtete die Geschehnisse am Gotthard ob der Serie an Unfällen konsequent und kritisierte die Arbeitsorganisation und wie Hellwag die mangelnde Arbeitsaufsicht. Die Lage verbesserte sich jedoch nicht.

Favre geriet ausserdem von Seiten des Bundesrats unter Druck, gegenüber dem er die hohe Anzahl Todesfälle rechtfertigte. Favre wollte auf keinen Fall mehr Zeit und Geld für die Arbeitssicherheit investieren. Im Kern seiner Argumentation stand, dass letztlich die Natur die Verantwortung für die Todesfälle trage. In seinen Augen war es nur „natürlich“, dass nicht alle Arbeiter das Grossprojekt überleben würden, da nicht alle Hindernisse beseitigt werden könnten, wenn sich die Natur selbst in den Weg stelle. Ihm war es in erster Linie wichtig, die Versprechungen gegenüber den Gotthardbahngesellschaften einzuhalten. Favre erlebte die Fertigstellung des Bauwerks nicht mehr. 1879 starb er an Herzversagen. Der Brief von Hellwag veranschaulicht nicht nur die damaligen Arbeitsbedingungen, sondern auch die zeitgenössische Einstellung gegenüber arbeitsbedingten Todesfällen.

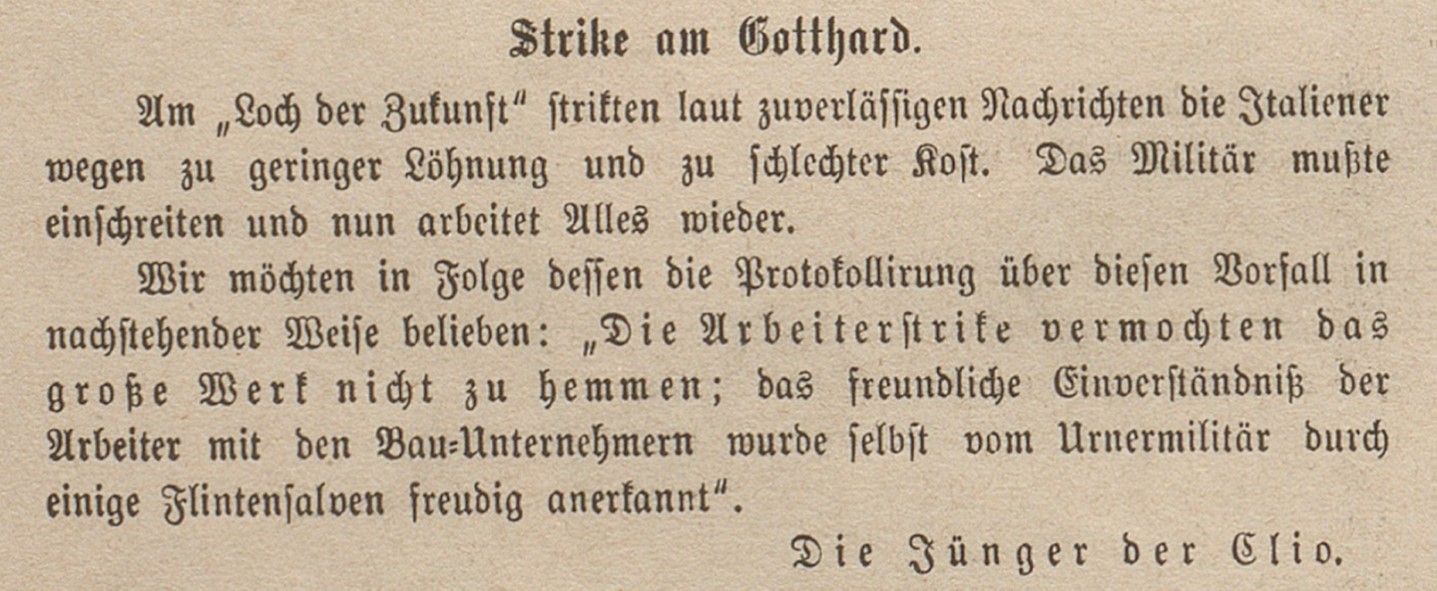

Flintensalven zur „Beruhigung“

Schon ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden die ersten Schweizer Gewerkschaften in der Bauindustrie. Die Zusammenschlüsse von Arbeitern, welche sich für Verbesserungen der Arbeitsbedingungen einsetzen sollten, sahen sich im Zwiespalt zwischen der Solidarität mit der Arbeiterschaft und der Ablehnung der Konkurrenz durch ausländische Arbeiter. Später gründeten Italienische Arbeiter in der Schweiz ihre eigenen Gewerkschaften, wie beispielsweise die «Sindicato Muratori», welche im Jahre 1888 gegründet wurde, und veranlassten Spontanstreiks gegen die Arbeitsbedingungen auf Grossbaustellen.

Einer dieser Spontanstreiks war der Streik am Gotthardtunnel vom 27. Juli 1875, bei dem eine Gruppe italienischer Arbeiter die Tunnelbaustelle in Göschenen ohne Erlaubnis verliess. Neben der schlechten Lüftung klagte man auch über den geringen Lohn. Nach Gerüchten sei ein Teil des Lohnes mit Essensgutscheinen ausbezahlt worden, was den italienischen Arbeitern ebenfalls missfiel. Das Ganze eskalierte, und Bauleiter Favre bat die Urner Behörden um Unterstützung. Diese griffen schliesslich ein und liessen dabei auf die italienischen Arbeiter schiessen, wobei es drei Todesopfer gab. Über den Streik der Italiener wurde unterschiedlich berichtet. So sprachen die Basler Nachrichten von gewaltbereiten Italienern.

Es sei erst geschossen worden, als die Italiener mit Steinen warfen. Am 5. August 1875 rechtfertigte die Neue Zürcher Zeitung den Tod der Italiener sogar, da rasches und energisches Eingreifen absolut notwendig gewesen sei, um kein grösseres Unglück mehr zu provozieren.Das Vorgehen der Urner Behörden wurde im Nachhinein vom «Nebelspalter» lakonisch mit dem Satz kommentiert: «Die Arbeiterschaft vermochte das grosse Werk nicht zu hemmen; das freundliche Einverständnis der Arbeiter mit den Bau-Unternehmern wurde selbst vom Urnermilitär durch einige Flintensalven freudig anerkannt».

Das Arbeitsrisiko bleibt hoch

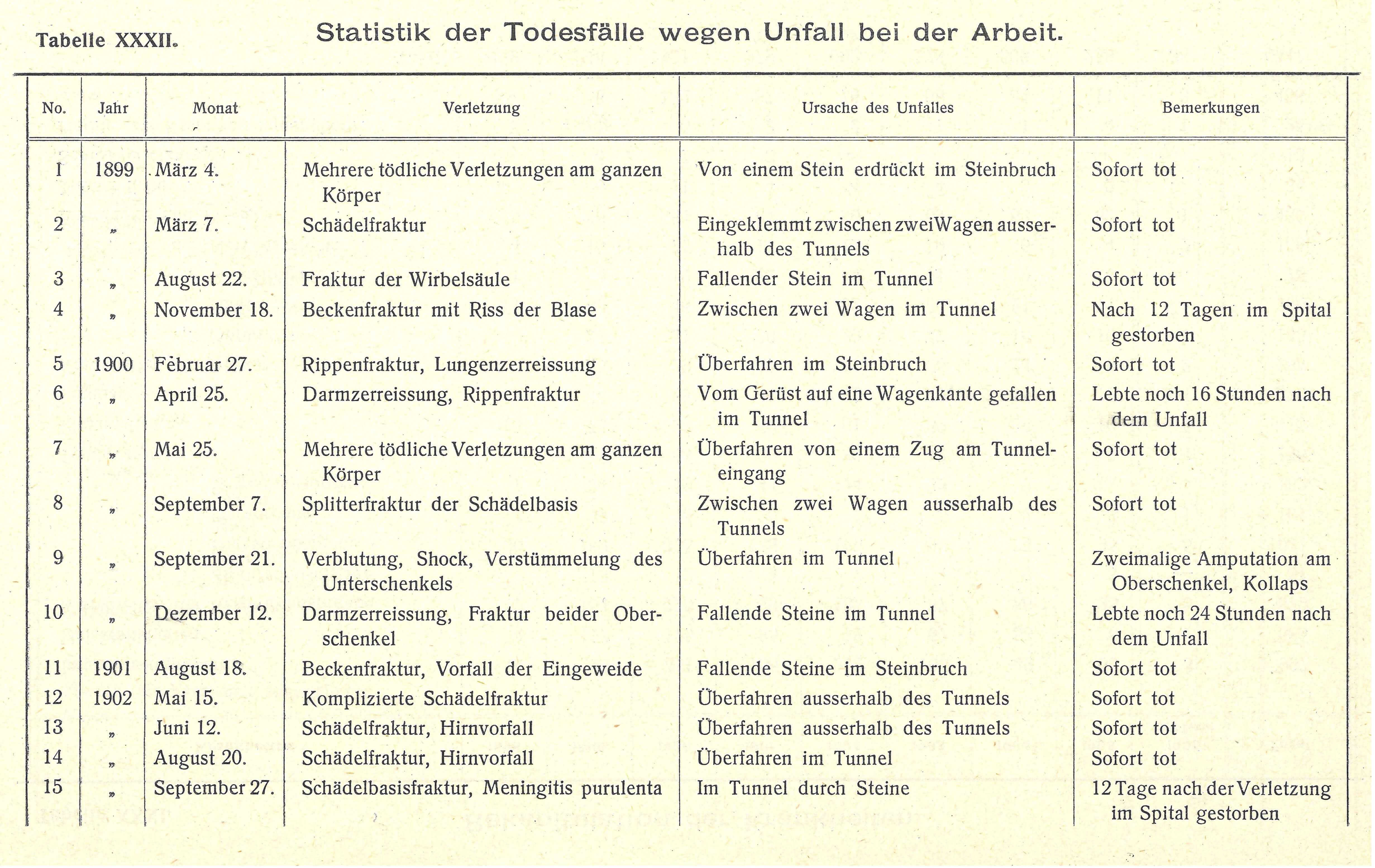

Nicht nur am Gotthard waren die Arbeitsbedingungen prekär. Auch auf zahlreichen anderen Baustellen arbeiteten die italienischen Arbeiter unter lebensgefährlichen Bedingungen. Entsprechend war der Streik am Gotthardtunnel vom 27. Juli 1875 kein Einzelfall. Auch auf den Baustellen des Rickentunnels, der Berninabahn und des Simplontunnels kam es zu Streiks, bei welchen die Armee eingriff. In seiner Dissertation über die sanitären Einrichtungen und seine ärztlichen Erfahrungen beim Bau des Simplontunnels untersuchte der Betriebsarzt Daniel Pometta auch die vorgekommenen Todesfälle. Diese lassen – ähnlich wie der Brief des Oberingenieurs Hellwag (siehe oben) – Rückschlüsse auf die gefährlichen Arbeitsumstände der Italiener zu. Zwischen dem 4. März 1899 und dem 24. Februar 1906 kamen beim Bau des Simplontunnels 30 Menschen ums Leben.

Die Todesursachen waren vielfältig und reichten von Frakturen der Wirbelsäule über Schädelfrakturen, «Darmzerreissungen», Tod durch Verbluten bis hin zu Verstümmelungen. Die Todesfälle waren dabei meistens auf die mangelnde Arbeitssicherheit zurückzuführen. Häufig wurden die Arbeiter im Tunnel von Rollwägen überfahren, von herunterfallenden Steinen erdrückt, oder sie kamen bei einer Explosion ums Leben. In seiner Dissertation nimmt Pometta auch persönlich Stellung. So fordert er die finanzielle Unterstützung von körperlich versehrten Arbeitern oder Familien von verstorbenen Angehörigen. Hingegen stellt er gewisse Patienten als Simulanten dar. In seinem Gesamturteil zeigte er sich letztlich unternehmerfreundlich, stellte er doch aus seiner Perspektive der medizinischen Betreuung der Simplonarbeiter – und somit letztlich auch sich selbst als Betriebsarzt – insgesamt ein gutes Zeugnis aus.

«Vagabundierende» Italiener

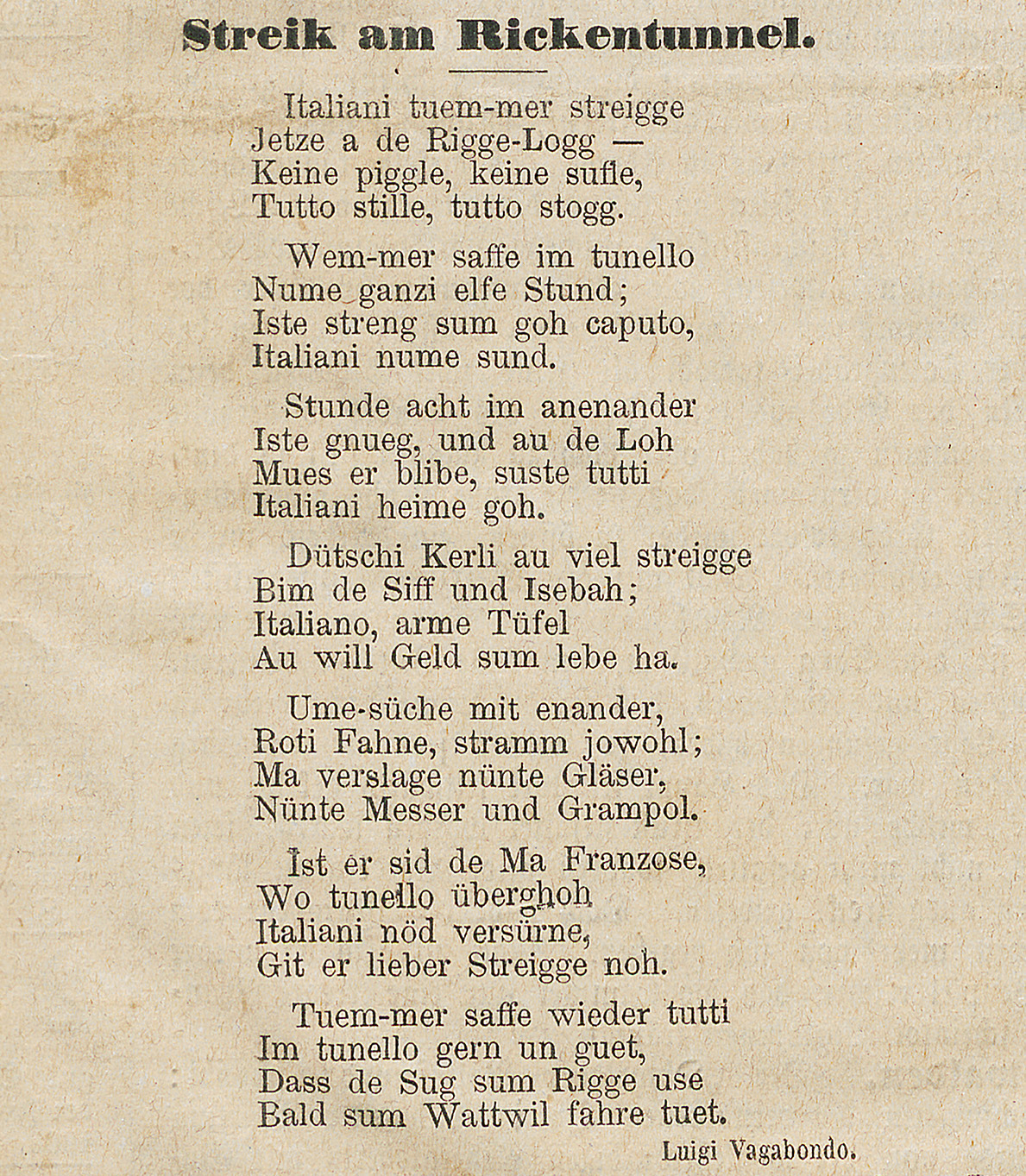

Im Jahre 1903 startete der Bau des Rickentunnels als Teil der Linie der Bodensee-Toggenburg-Bahn. Auch beim Bau dieses Tunnels, der das Toggenburg mit dem Linthgebiet verband, wirkten zahlreiche italienische Arbeiter mit. Die Arbeits- und Lebensbedingungen gaben auch bei diesem Grossprojekt bei den Arbeitern zu Reklamationen Anlass. Oft beklagten sie sich über unzureichende sanitäre Anlagen, katastrophale Unterkünfte und unangemessene oder nichterfolgte Lohnzahlungen. Diese sozialen Missstände führten zum Streik der italienischen Arbeiter am Rickentunnel, der am 3. Juli 1904 begann und bis Anfang August dauerte. Das Gedicht «Streik am Rickentunnel» von «Luigi Vagabondo», welches den Streikbeginn thematisiert, wurde am 8. Juli 1904 im «St. Galler Volksblatt» veröffentlicht und erschien anschliessend noch in weiteren St. Galler Zeitungen.

Im Gedicht macht sich «Luigi Vagabondo» über das Streikverhalten sowie die Arbeits- und die Lebensweise der Italiener lustig. «Luigi Vagabondo» diente dem katholischen Theologen und späteren St. Galler Bischof Robertus Bürkler als Pseudonym. Es unterstellte den Italienern zu vagabundieren. Im Gedicht stellt der Autor die Italiener als trinkfreudig und streikwillig dar, die sich über die elfstündige Arbeitszeit beklagen und bei Lohnschwankungen und Unzufriedenheit sofort das Land verlassen und flüchten würden. Das Gedicht ist ein Signum für die zu jener Zeit in der schweizerischen Bevölkerung präsente negativ-stereotype Sicht auf Italienerinnen und Italiener und die aufkommende Angst vor «Überfremdung». Unter anderem wurde den Italienern unterstellt, dass sie durch ihre «Mentalität» die sittlichen Grundlagen der Schweiz gefährden würden.

Auch viele Schweizer Arbeiter hegten Ressentiments gegen Italiener und waren etwa der Meinung, dass diese die Löhne drücken und als Streikbrecher eingesetzt würden. Deswegen würden sie den einheimischen Arbeitskräften vorgezogen und diesen letztlich den Arbeitsplatz wegnehmen.Nach Beendigung des Streiks am Rickentunnel veröffentlichte «Luigi Vagabondo» am 5. August im «St. Galler Volksblatt» ein zweites Gedicht über die italienischen Arbeiter, in welchem er erneut deren angeblich negatives Verhalten thematisierte.

Die Italiener als angebliche Profiteure

Der Blick auf Armut und Not veränderte sich im Zuge des 19. Jahrhunderts. Wurden diese lange als selbstverschuldet angesehen und die Versorgung den Heimatgemeinden und privater Fürsorge überlassen, dachten die sozialpolitischen Diskussionen ab dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts dem Bundesstaat zunehmend eine lenkende Rolle zu. Die Entwicklung eines Sozialversicherungssystems ging in der Schweiz jedoch nur zögerlich von statten und zog sich in der Schweiz über das gesamte 20. Jahrhundert hin. Einen ersten Schritt stellte 1890 der Auftrag dar, eine staatliche Kranken- und Unfallversicherung einzuführen. Nach mehreren Rückschlägen kam es am 4. Februar 1912 zu einer Abstimmung, an der über die Einführung einer staatlichen Unfallversicherung entschieden wurde. Diese polarisierte stark. So befürworteten alle grossen damaligen Parteien den Vorschlag, private Krankenkassen und ultraföderalistische Kreise hingegen wehrten sich gegen das Projekt. Auf Seiten der Gegner fanden sich auch fremdenfeindliche Argumentationen, die sich im Falles dieses Plakats konkret gegen die Italiener richteten. Vor dem Hintergrund popularisierter nationalkonservativer Vorstellung hatte das Thema «Ausländer» seit der Jahrhundertwende von 1900 deutlich an politischer Relevanz gewonnen. Nach dem Ersten Weltkrieg sollte schliesslich die Vorstellung einer angeblichen «Überfremdung» weite Verbreitung erhalten und die schweizerische Ausländerpolitik nachhaltig prägen.

In diesem Abstimmungsplakat von M. Annen werden die Italiener als die Profiteure der geplanten SUVA dargestellt. Nennenswert ist hierbei die – für die damalige Zeit charakteristische – stereotype Darstellung der Italiener als schnauztragende und wild erscheinende Männer. Die Augen der Italiener leuchten fast schon dämonisch. Das Plakat argumentiert, dass die Italiener bei Einführung einer staatlichen Unfallversicherung nicht zögern würden, eine Verletzung vorzutäuschen, um so an staatliche Unterstützung zu gelangen. So wirft der Italiener ganz links direkt nach Erhalt des staatlichen Unfallgeldes seine Krücken weg, als ob er diese in Wahrheit gar nicht brauchen würde. Im Hintergrund lässt sich erkennen, wie die italienischen Arbeiter mit dem erhaltenen Geld nach Italien zurückkehren. Die SUVA-Gegner suggerieren somit, dass die italienischen Arbeiter die Schweiz ausnutzen würden. In starken Kontrast zu den profitierenden Italienern sind rechts im Bild, die vermeintlich Leidtragenden der Initiative abgebildet. So wird in der Darstellung kritisiert, dass Leute, die im Kleingewerbe sowie in der Landwirtschaft arbeiten, nicht unter das Versicherungsobligatorium fallen und diese dann leer ausgehen würden. Gegenüber diesen schweizerischen Bevölkerungsgruppen werden die italienischen Arbeiter somit als privilegiert dargestellt. Das erhöhte Unfall- und Sterbensrisiko der italienischen Arbeiter auf Grossbaustellen in der Schweiz wird hier gänzlich ausgeklammert. Zusätzlich polemisiert das Plakat auch gegen den Staat als sozialpolitischen Akteur und offenbart dadurch auch die staatskritische Position der SUVA-Gegner.

Das Italiener-Dorf in Kandersteg

Im Zuge der Einwanderung vieler Italienerinnen und Italiener ab dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts kam es in den Städten und bei den Grossbaustellen zur Bildung von den sogenannten Italienervierteln. Die meisten Migranten blieben nur für eine Saison, bei verfügbarer Arbeit oder bei einer guten Konjunkturlage. Ihnen war es sehr wichtig, mit dem erarbeiteten Geld ihre Familie in Italien finanziell zu unterstützen. Entsprechend gaben sie für die Unterkunft möglichst wenig Geld aus. Daher hausten die Arbeiter oftmals in schmutzigen, unhygienischen und überfüllten Häusern oder Baracken. Viele der Arbeiter teilten sich aufgrund des Platz- und Geldmangels mit drei Personen gleichzeitig ein Bett und schliefen in Schichten. Die Wohnobjekte wiesen nicht selten schwere Baumängel auf und waren dementsprechend nicht ungefährlich.

Diese von Leo Wehrli erstellte Fotografie zeigt eine als «Italiener-Dorfstrasse» bezeichnete Strasse in Kandersteg im Jahre 1910. Es bezeugt, dass die durch die Grossbaustelle ins Berner Oberland gelangten Italiener das Dorfbild für die Zeit des Tunnelbaus in dieser Randregion stark mitprägten.

«In Tablat hat sich eben ein gewisser Pöbel eingenistet»

Auszug von Ausführungen über Erfahrungen des Wohnungsinspektorats der Gemeinde Tablat (St. Gallen)

Ein «Italienerviertel» befand sich auch in der Gemeinde Tablat, die damals schon mit der Stadt St. Gallen zusammengewachsen aber noch nicht eingemeindet war. Viele Wohnobjekte waren überfüllt und in einem schlechten hygienischen Zustand. Die Überbelegung von Gebäuden blieb nicht immer ohne Konsequenzen. So kamen bei einem Brand eines überfüllten abbruchreifen Gebäudes am 22. Juni 1909 elf Italiener, davon drei Kinder, ums Leben.Seitens der Arbeitgeber und der Gemeinden gab es fast keine Unterstützung. Diese griffen nur selten in die Wohnpolitik ein und zeigten gegenüber den Arbeitnehmenden nur wenig soziales Engagement. Durch das sich weiterentwickelnde Gesundheitswesen und des gestiegenen staatlichen Kontrollanspruchs wuchs um 1900 besonders in den städtischen Krisenherden das Interesse an den Wohnungssituationen.

Ziel war es, Krankheiten vorzubeugen und einen höheren Gesundheitsstand sicherzustellen. Dafür wurden beispielsweise sogenannten «Enquêten» durchgeführt. Diese Wohnungsbesichtigungen und -inspektionen sind ein Zeugnis der sich in jenen Jahrzehnten als eigenständige Wissenschaftsdisziplin etablierenden Soziologie.In seinen Ausführungen aus dem Jahr 1912 hält Karl Kern seine Erfahrungen bei Wohnungsinspektoraten in der Gemeinde Tablat fest und erläutert die Ursachen und Kriterien einer solchen Besichtigung. Er beschreibt, in welch miserablen Zuständen er Wohnungen auffand und welche hygienischen und platztechnischen Probleme vorgeherrscht hätten. So spricht er von Unordnung und ekligen Zuständen auf der Strasse und von mit verfaulten Matratzen vollgestopften Wohnungen und Korridoren.

Kern berichtet von unerträglichen Gerüchen und von Lebensmittelabfällen, von unsittlichen und lauten Zeitgenossen und von einer zu hohen Beanspruchung St. Gallischer Infrastrukturen und Kantonsangestellter.Kerns Schilderung lassen zu einem gewissen Grad auch die damalige Meinung gegenüber den ansässigen Italienern erkennen. So spricht er zwar davon, dass sich die Nationalität nicht generalisieren lasse und Italiener im Allgemeinen angenehme Zeitgenossen seien, sich jedoch in Tablat ein besonderer Pöbel niedergelassen habe. Letztlich werden durch ihn italienische Arbeiter in seinem Bericht insgesamt aber dennoch wesentlich negativer konnotiert, als solche aus anderen Ländern.

Italienerinnen im Mädchenheim

Um 1900 wurden auch viele junge italienische Arbeiterinnen in die Schweiz geholt. Sie wurden oftmals in Mädchenheimen untergebracht, die von katholischen Ordensschwestern beaufsichtigt wurden. Solche Heime existierten auch in den Ostschweizer Stickereizentren. Der Aufenthalt von den Mädchen im Arbeiterinnenheim wurde vertraglich durch die Ordensschwestern und die Eltern geklärt. Viele Italiener brachten ihre Töchter bewusst in Heime, um sie ihre Mädchen auch unter moralischer Kontrolle zu wissen. Die Arbeit war hart und die Arbeitstage waren lang. Im Jahre 1905 wurde gegen die Existenz von Arbeiterinnenheimen protestiert, da die sozialdemokratische Partei der Meinung war, dass die jungen Arbeiterinnen in den religiösen Arbeiterheimen (nebst katholischen gab es auch protestantische) ausgebeutet würden. Zusätzlich wurde den Inhabern der Heime Lohndrückerei und Kapitalismus vorgeworfen.

blank

Quellenverzeichnis

Der Tod als «natürliches Risiko»: Zit. nach Kästli, T. (1977). Der Streik der Tunnelarbeiter am Gotthard 1875: Quellen und Kommentar. Basel: Z-Verlag, S. 68–71.

Flintensalven zur «Beruhigung»: Nötzli, J., & Boscovits, J. F. (1875). Strike am Gotthard. Nebelspalter, 2.

Das Arbeitsrisiko bleibt hoch: Pometta, D. (1906). Sanitäre Einrichtungen und ärztliche Erfahrungen beim Bau des Simplontunnels 1898-1906. Winterthur: Buchdruckerei Winterthur Vorm. G. Binkert, S. 82–83.

Vagabundierende» Italiener: Vagabondo, L. [Bürkler, R.] (1904). Gedicht von Luigi Vagabondo. St. Gallen: St. Galler Volksblatt.

Die Italiener als angebliche Profiteure: Annen, M. (1912). Ungleiche Elle. Zürich. https://www.suva.ch/de-ch/die-suva/100-jahre-suva/entstehung/entstehung, abgerufen am 10.01.2019.

Das Italiener-Dorf in Kandersteg: Wehrli, L. (1910). Die Italiener-Dorfstrasse in Kandersteg Zürich. http://ethorama.library.ethz.ch/en/content/20246, abgerufen am 10.01.2019.

In Tablat hat sich eben ein gewisser Pöbel eingenistet»: Kern, K. (1912). Wohnungsinspektorate in der Schweiz: mit spezieller Berücksichtigung von Erfahrungen im Wohnungsinspektorat der Gemeinde Tablat. Zürich: Buch. des Schweiz. Grütlivereins.

Italienerinnen im Mädchenheim: Schweizerisches Sozialarchiv/Panoptikum Roland Gretler.

Sammelbibliographie

Balthasar, A. (1993). Zug um Zug. Eine Technikgeschichte der Schweizer Eisenbahn aus sozialhistorischer Sicht. Basel/Boston/Berlin: Birkhäuser Basel

Frey, F. (2019). Elektrizität aus dem Sittertobel. Das Kraftwerk Kubel als Produkt und Motor gesellschaftlicher Auseinandersetzungen (1890-1900). In Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons St. Gallen (Hrsg.). Eine Geschichte der St. Galler Gegenwart – Sozialhistorische Einblicke ins 19. und 20. Jahrhundert (S. 93-114). St. Gallen: VGS Verlagsgenossenschaft St. Gallen.

Gianni, D. (2012). Die durchleuchtete, unsichtbare Arbeitskraft. Die italienische Einwanderung in die Schweiz in den 50er Jahren. In T. Buomberger & P. Pfrunder (Hrsg.), Schöner leben, mehr haben (S. 237-252). Zürich: Limmat Verlag.

Gredig, H., & Willi, W. (2006). Unter Strom. Wasserkraftwerke und Elektrifizierung in Graubünden 1879-2000. Chur: Casanova Druck und Verlag.

Habicht, H.-M. (1977). Probleme der italienischen Fremdarbeiter im Kanton St. Gallen vor dem Ersten Weltkrieg. Herisau: S+S Druck.

Hermann, V. (2003). Der Gotthard, die internationale Baugrube. In E. Halter (Hrsg.), Das Jahrhundert der Italiener in der Schweiz (S. 51-58). Zürich: Offizin.

Holenstein, A., & Kury, P. (2018). Schweizer Migrationsgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Baden: Hier+Jetzt.

Kästli, T. (2003). Die Arbeits- und Lebensbedingungen der italienischen Tunnelarbeiter am Gotthard 1872-1882. In E. Halter (Hrsg.), Das Jahrhundert der Italiener in der Schweiz (S. 27-33). Zürich: Offizin.

Kury, P. (2003). Über Fremde reden. Zürich: Chronos.

Lemmenmeier, A. (2018). Der lebendig Begrabene. St. Galler Tagblatt v. 17.03.2018, S. 31.

Maiolino, A. (2011). Als die Italiener noch Tschinggen waren. Der Widerstand gegen die Schwarzenbach-Initiative. Zürich: Rotpunktverlag.

Marcel, H. (2006). Einwanderung. Historisches Lexikon der Schweiz. Abgerufen von http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D7991.php (06.08.2019).

Menolfi, E. (2003). Die italienische Einwanderung im 19. und 20. Jahrhundert. In St. Galler Geschichte 2003, Bd. 7 Die Zeit des Kantons 1914-1945 (S. 119-139). St. Gallen: Niedermann Druck.

Schild, H. (2013). Visionäre Bahnprojekte. Die Schweiz im Aufbruch. 1870-1939. Zürich: AS Verlag & Buchdruck AG.

Skenderovic, D. (2015). Fremdenfeindlichkeit. Von Historisches Lexikon der Schweiz: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D16529.php (06.08.2019).

Vuilleumier, M. (1989). Flüchtlinge und Immigranten in der Schweiz. St. Gallen: Stehle Druck.

Die Autorinnen und der Autor

Remo Fischli

Albine Sokoli