Arbeit

Das Verhältnis zwischen Wohnen und Heimarbeit

Vertiefung: Die Situation der Heimarbeit im Kanton St. Gallen während der Stickereiblüte

Obwohl die einsetzende Industrialisierung ab den 1820er Jahren vermehrt zur Trennung von Wohnen und Arbeiten führte, kam es im Bereich der Heimarbeit sogar zu einer stärkeren Verflechtung dieser beiden Bereiche. Dies war gerade auch in der Ostschweiz der Fall, wo in ländlichen Gebieten viele Familien der Heimarbeit nachgingen. Ausserdem führte die Heimarbeit zu Abgrenzungsproblemen. Diese umfassten die Abhängigkeit der Heimarbeiter von ihren Auftraggebern sowie die Mehrfachbelastung für Frau und Kinder. Die Heimarbeit und die Fabrikindustrie standen in Wechselwirkung mit der gesellschaftlichen Veränderung. So erfuhr, vor allem verursacht durch das Zusammenfallen von Arbeit und Wohnen, der Begriff «Familie» immer wieder einen grundlegenden Wandel. Das Konzept «Familie» war zu Zeiten der Heimarbeit nicht nur biologisch und sozial definiert, sondern die Familie wurde gleichzeitig auch als Produktionseinheit angesehen und beinhaltete somit auch eine starke wirtschaftliche Komponente.

Webstube statt Freizeit

Lebensbericht des Handwebers Jakob Senn (1824-1879) aus dem Zürcher Oberland

Schulpflicht als Belastung

Auszug aus einem Schulaufsatz eine Kindes aus dem Kanton St. Gallen aus dem Jahr 1880, das als Fädler in der Heimindustrie arbeitete

Im Zuge der Weiterentwicklung der Stickmaschinen gingen viele Heimsticker um 1850 dazu über, die Häuser so umzustrukturieren, dass die Keller als Web- und Stickerei-Lokale genutzt werden konnten. Gerade dieser Aspekt wird aus den Ausführungen von Jakob Senn klar ersichtlich. Einerseits wird das Wohnzimmer nun von mehreren Leuten als Wohn- und Arbeitsraum genutzt und andererseits wird der Keller neu als Webstube genutzt, was das Familienleben stark prägte.

Kinder wurden in die Heimarbeit eingebunden. Während jüngere Kinder, die noch nicht

mitarbeiten konnten, als eine Belastung empfunden wurden, waren die älteren Kinder ein Segen, denn sie trugen zur Existenzsicherung bei. Die Einführung der Schulpflicht stellte die Heimarbeiterfamilien vor Probleme. Zeitweise fehlten ihnen Arbeitskräfte, weshalb die Kinder bereits vor, aber auch nach der Schule, die Arbeit aufholen mussten. Die Eltern konnten nur wegen der Schulpflicht nicht plötzlich auf die Mithilfe ihrer Kinder verzichten und verlangten ihnen viel ab. Die Kinder waren dadurch einer Doppelbelastung ausgesetzt. Auch der Aufsatz eines als Fädler in der Stickereiindustrie arbeitenden Schülers zeigt die Doppelbelastung auf.

Gleichzeitig werden aus dem Erinnerungsbericht von Jakob Senn auch die schlechten Arbeitsbedingungen der Heimarbeiter sichtbar. So ist der Arbeitsort, die heimische Weberei, eine dunkle und eiskalte Kammer im Keller und die Arbeitszeiten sind lange und es wird bis in die Nacht hinein gearbeitet.

Fotografie eines Heimstickerhauses auf der Blatten in Rehetobel, aufgenommen von Jürg Zürcher. (Aufnahmedatum unbekannt)

Die Heimarbeit führte zu einer stärkeren Verflechtung von Wohnen und Arbeiten. Das Haus wurde gleichermassen zum Arbeitsplatz, wie es auch als Wohnbereich genutzt wurde. Dabei spielte die Familie eine zentrale Rolle, denn alle mussten bei der Arbeit mithelfen. Technische Innovationen hatten das Aufkommen von neuen Maschinen zur Folge. Die Erfindung der Handstickmaschine 1827/28 durch den Elsässer Josua Heilmann brachte einen grossen Wandel mit sich. Durch die allgemeine Mechanisierung und Entwicklung einer Stickmaschine wurde ab 1850 eine kommerzielle Produktion möglich. Die Erfindung der Fädelmaschine 1890 brachte zudem eine enorme Vereinfachung des Einfädelns der vielen Fäden mit sich und beschleunigte diesen Arbeitsprozess enorm.

Durch das Aufkommen der in Fabriken eingesetzten motorbetriebenen Schifflistickmaschine ab den 1870er Jahren, die 20-mal schneller als die herkömmlichen Maschinen war, wurden die Handstickmaschinen jedoch allmählich verdrängt. Folgen der Mechanisierung waren unter anderem Anpassungen an den Gebäuden und die Entstehung eigentlicher Stickerhäuser, welche vor allen in den Jahren von 1890-1910 – der Hochblüte der Stickereibranche in der Ostschweiz – in grosser Zahl gebaut wurden.

Die Fotografie zeigt ein um 1907 gebautes Heimstickerhaus in Rehetobel. Wie andere Stickerhäuser wurde es so erbaut, dass im besonders hoch konzipierten Erdgeschoss genügend Platz für die Handstick- und

die Fädelmaschine war. Genau darüber befand sich der Wohnraum für die Stickerfamilie. Teilweise wurde das Erdgeschoss auch als Werkstatt genutzt. Ein bekannter Architekt im Rehetobel war der Bauunternehmer Emil Tanner, der zwischen 1903 und 1907 17 sehr ähnliche Heimstickerhäuser erbauen liess. Die meisten Eigentümer, darunter auch die Eigentümer dieses Hauses, waren Sticker. Bis 1958 lebte in diesem Haus eine Stickerfamilie, bis 1924 ist eine Stickertätigkeit nachweisbar.

Die Stube als Arbeitsplatz

Fotografie von Heimsticker Emil Nef am Pantografen seiner Handstickmaschine und seiner Frau an der Fädelmaschine. Aufgenommen um 1965 vom Fotografen Werner Schoch.

Diese Innenansicht des Erdgeschosses eines Hauses einer Stickereifamilie gibt Aufschluss über die Arbeitssituation. Der hohe Raum und das grosse Fenster gleich hinter der Handstickmaschine lassen darauf schliessen, dass es sich hierbei um ein Stickerhaus handelt. Sehr typisch ist das grosse Format des Fensters, welches benötigt wurde, damit das Muster am Pantografen gut beleuchtet war und das Einstecken der Nadel an der Maschine ausgeführt werden konnte.

Die um 1965 entstandene Fotografie zeigt den Herisauer Heimsticker Emil Nef am Pantografen seiner Handstickmaschine. Diese Tätigkeit erforderte eine hohe Konzentration, da der Pantograf für die Bewegung des Textils zuständig war und exaktes Arbeiten verlangte. Links auf dem Bild ist seine Frau an der Fädelmaschine, zu erkennen. Das Ehepaar Nef arbeitete von 1912 bis 1986 im eigenen Haus in Herisau. Das Handmaschinensticken wurde zu zweit ausgeführt, wobei die Geschlechterrollen klar definiert waren und nur der Mann den Pantografen bediente. Diese Stickmaschine kann heute im Appenzeller Volkskunde-Museum Stein (AR) betrachtet werden. Es ist erstaunlich, um 1965 noch eine Handstickmaschine in Betrieb zu sehen, da deren Bestand aufgrund der motorbetriebenen Schifflistickmaschinen schon ab 1890 deutlich zurückging.

Fergger und Heimarbeiter

Auszug aus den 1853 erschienenen Lebenserinnerungen des Webers Jakob Stutz.

Die Heimarbeiter waren in zentraler Weise auf die Zusammenarbeit mit den Ferggern angewiesen, welche ihnen die Aufträge der Fabrikanten zuhielten. Zugleich kontrollierten die Fergger die erhaltene Ware, bevor sie den Verlagsherren der Industrie für den Export vorgelegt wurde, und bezahlten den Heimarbeitern die Löhne aus Die Erinnerungen von Jakob Stutz, schildert die

Arbeit von Ferggern, deren Zusammenarbeit mit den Heimarbeitern und die Sicht auf diese. Der Vater und die Mutter von Jakob Stutz waren beide Fergger. Der Vater war zuständig für die Auftragserteilung und die Mutter prüfte die Qualität und entlohnte die Heimarbeiter. Im Text selbst tritt die Mutter als Ferggerin in Aktion, die Ihre Arbeit vom Wohnhaus aus erledigt.

Jakob Stutz offenbart in seinen Ausführungen eine sehr negative Grundhaltung gegenüber den Heimarbeitern. Er beschimpft sie als Betrüger und Diebe, wodurch er sich sozial klar von ihnen abgrenzt. Als Fergger, die eine grosse Anzahl an Heimarbeitern mit Arbeit versorgte, gehörte die Familie von Jakob Stutz zum Mittelstand.

Dreifachbelastung der Frau

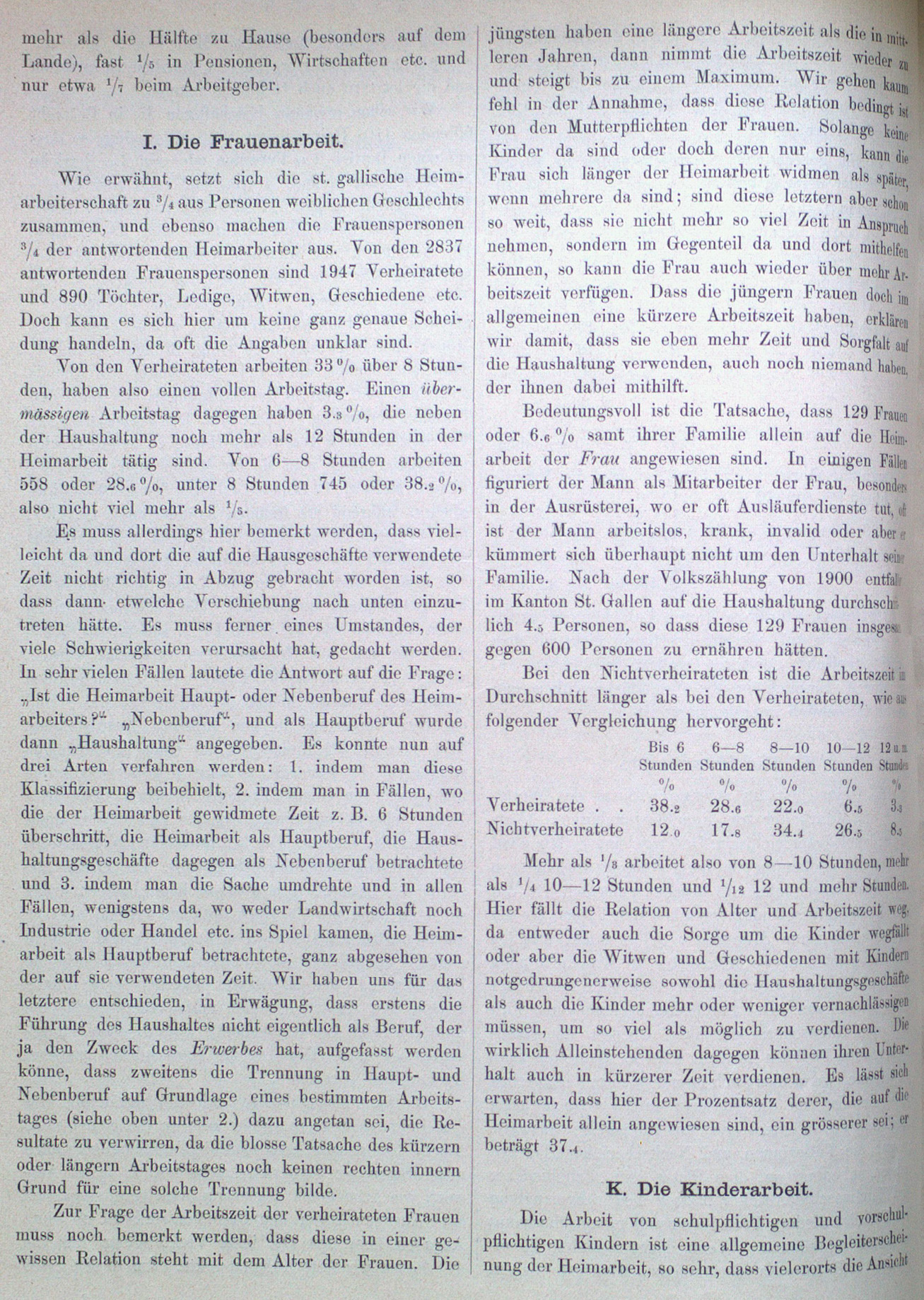

Die enge Verflechtung von Wohnen und Arbeiten in der Heimindustrie führte zu einer Doppel- oder gar Dreifachbelastung der Frau. Diese wird in einer sogenannten Enquete von 1908/1909 zu den Verhältnissen in der Heimarbeit klar ersichtlich. Aus der Untersuchung geht hervor, dass viele Frauen bereits die Haushaltsführung als volle Arbeitsbelastung empfanden. Zu dieser kam dann aber noch eine weitere Arbeitstätigkeit hinzu, mit der man zur Existenzsicherung der Familie beitragen musste. Bereits hier kommt der immense Druck, der auf den Frauen lastete, zum Ausdruck.

Im Weiteren führt die Untersuchung die Korrelation zwischen dem Alter der Frau und der Dauer des Arbeitstages aus. Diese Korrelation wird mit der dritten Komponente begründet, die die Frauen zu Zeiten der Heimarbeit beanspruchte, nämlich den Mutterpflichten. Wurde eine Frau Mutter, so wandelte sich die Belastung gar in eine dreifache. Während Kleinkinder für die Heimarbeiterfamilien eine grosse Last darstellten, da sie die Aufmerksamkeit ihrer bereits mit der Heimarbeit und dem Haushalt belasteten Mutter beanspruchten und mit Nahrung versorgt werden mussten, konnten ältere Kinder ihren Teil zur Existenzsicherung der Familie beitragen, indem sie sich an der Arbeit beteiligten und im Haushalt mithalfen. Der Fakt, dass Heimarbeiterfamilien um jede zusätzliche Hilfskraft froh und oft sogar darauf angewiesen waren, förderte natürlich die Kinderarbeit. Man konnte keine respektive wenig Rücksicht auf die schulische Bildung, geschweige denn das Kindsein nehmen, da es schlicht um das Überleben der Familie ging.

.

Lieber spät als nie – das erste Heimarbeitergesetz

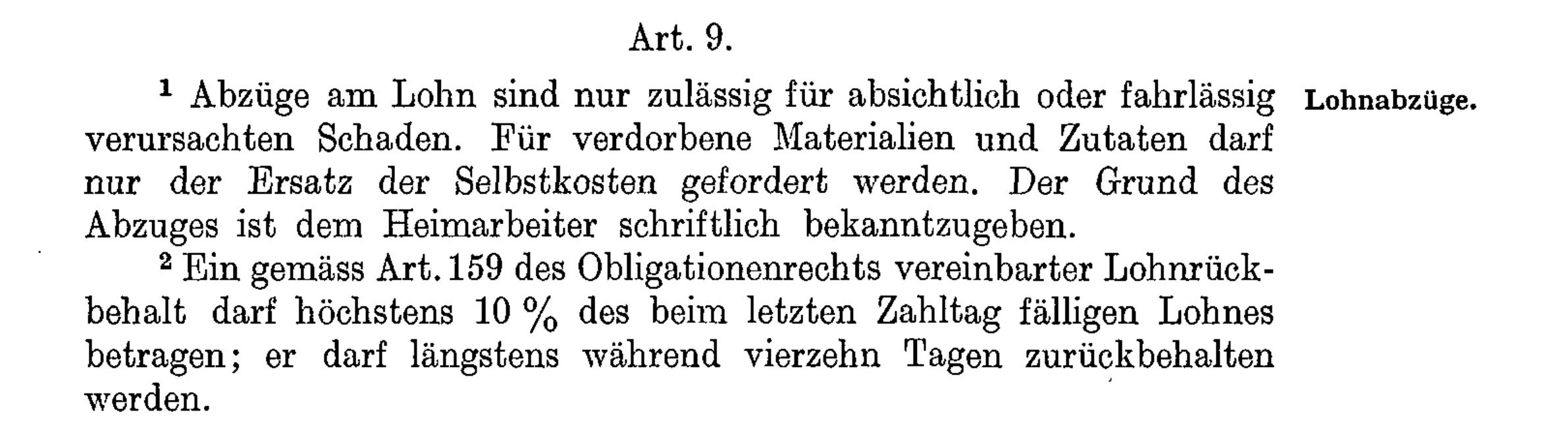

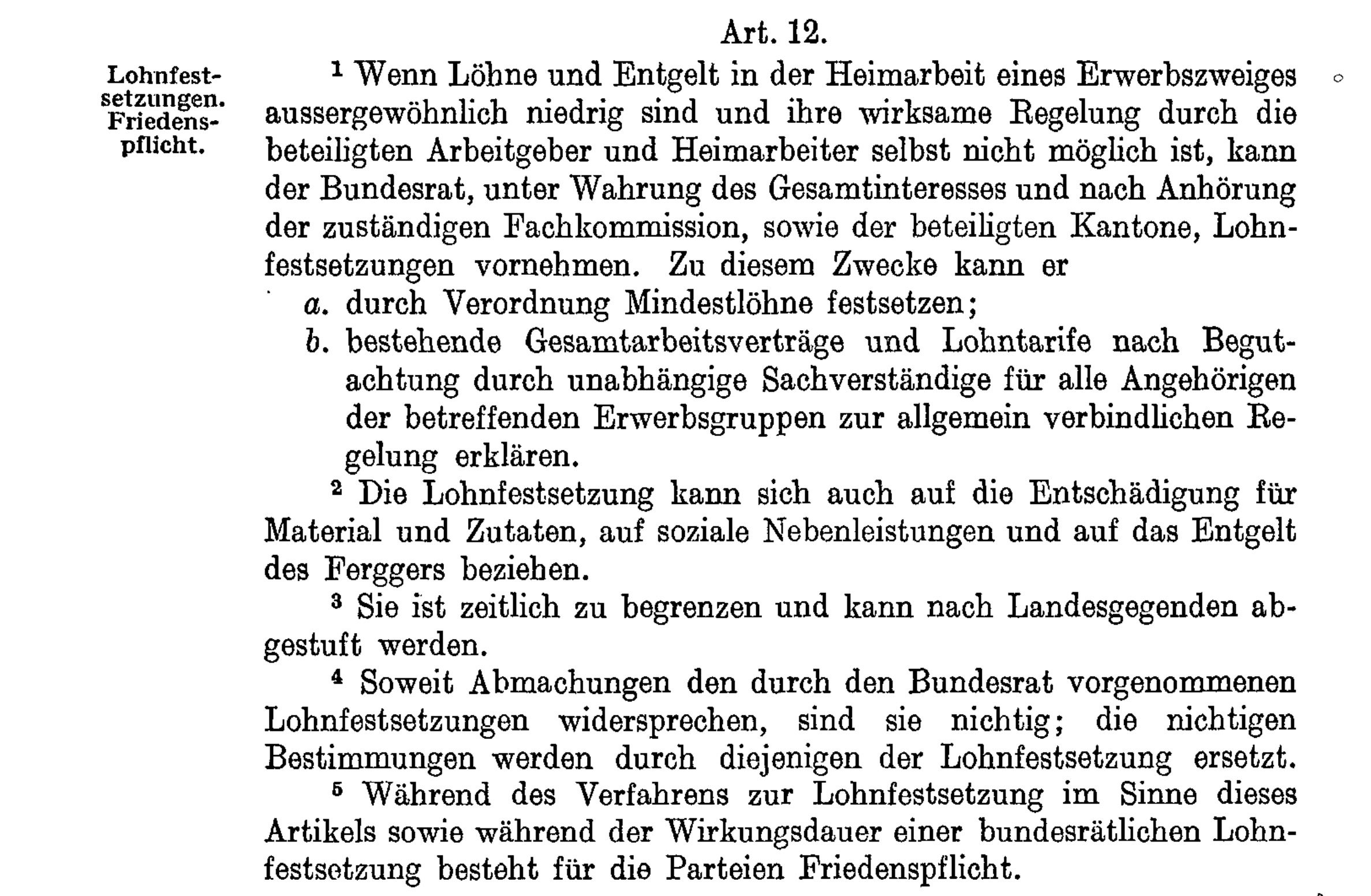

Auszug aus dem Bundesgesetze über die Heimarbeit von 1940. Das Gesetz stützte sich auf die Art. 34 und 64 der Bundesverfassung.

Im Gegensatz zur Fabrikarbeit, bei der sich die Arbeitsverhältnisse seit dem Erlass des ersten eidgenössischen Fabrikgesetzes von 1877 verbessert hatten, blieb die Heimindustrie bis zur Einführung des Heimarbeitsgesetzes von 1940 ungeregelt. Die nicht geregelten Löhne und Arbeitsbedingungen ermöglichten die Ausbeutung der Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter. Sie waren sowohl von den Aufträgen von Ferggern, die als Vermittler zwischen den Kaufleuten und den Heimstickern fungierten, als auch den Firmen abhängig. In der Weberei waren die Arbeiter ihren Auftraggebern ausgeliefert, denn diese bestimmten die Höhe der Qualitätseinbussen, konnten also Abzüge aufgrund mangelnder Qualität vornehmen. Die Heimarbeit war ausserdem mit einem erheblichen finanziellen Risiko verbunden. Die Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter wurden einerseits von der Teuerung der Güter sowie von der schwankenden Konjunktur getroffen.

Der Auszug aus dem Bundesgesetz von 1940 enthält zentrale Paragraphen, mit denen der Bundesstaat den herrschenden Missständen reglementierend entgegentreten wollte. Mit dem Gesetz wurde durchgesetzt, dass künftig die Vertrags- und Arbeitsbedingungen der Heimarbeiter im Voraus festzulegen seien. Ausserdem wurde eine gewisse Lohntransparenz und -sicherheit geschaffen (Art 5, 9 und 12). Im Sinne des Schutzes der Kinder von Heimarbeitern wurde festgehalten, dass Heimarbeit erst nach Vollendung des 15. Lebensjahrs selbständig ausgeführt werden dürfe (Art. 6). Auch die Arbeitszeit selbst erfuhr nun eine Beschränkung. Des Weiteren wurde die Ausgabe und Abnahme von Heimarbeit zeitlich definiert. Es sollte nur noch von 6 Uhr morgens bis 8 Uhr abends gearbeitet werden, zusätzlich dazu wurde das Arbeiten an den Sonn- und Feiertagen verboten (Art 7). Die Bestimmungen des Gesetzes schützten die Heimarbeiter ab 1940 vor Überbelastung und Ausnutzung durch die Auftraggeber, aber auch vor Selbstausbeutung und zielten somit auch auf die Reduktion der Mehrfachbelastungen ab.

Auf dem seit 1940 existierenden Gesetz aufbauend, trat 1981 ein neues Heimarbeitsgesetz in Kraft, das weitere Optimierungen für die Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter mit sich brachte. Seit Inkrafttreten dieses Gesetzes ist die zeitliche Begrenzung von Heimarbeit noch enger geregelt. Der Auftraggeber muss den Arbeitsauftrag so berechnen, dass der Arbeiter nicht mehr als acht Stunden pro Tag und nicht an Sonntagen arbeiten muss.

Interview mit der Heimarbeiterin Hedy Bächtiger (2018)

blank

Quellenverzeichnis

Webstube statt Freizeit

Ziegler, P. (1980). Zeiten, Menschen, Kulturen. Bd. 6., Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, S. 10-11.

Schulpflicht als Belastung

Ziegler, P. (1980). Zeiten, Menschen, Kulturen. Bd. 6., Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, S. 11.

Von der Stickerei zum Stickerhaus

Fotografie von Jürg Zürcher (2017). In Appenzellische Jahrbücher, 144, S. 38.

Die Stube als Arbeitsplatz

Fotografie Werner Schoch (1965). In Staatsarchiv Appenzell Ausserrhoden, Ja.009.

Fergger und Heimarbeiter

Ziegler, P. (1980). Zeiten, Menschen, Kulturen. Bd. 6., Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, S. 14.

Dreifachbelastung der Frau

Goss, P. (1909). Die Heimarbeit im Kanton St. Gallen. Die Ergebnisse der Enquête im Winter 1908/09 im Auftrage des Volkswirtschaftsdepartement. Bern: Stämpfli, S. 10.

Lieber spät als nie – das erste Heimarbeitergesetz

Bundesgesetz über die Heimarbeit (1940). In Bundesblatt, 92, S. 1437-1444,, S. 1438-1440.

Interview mit einer Zeitzeugin

Hedy Bächtiger (2018). Interview durch Vivien Walser

Sammelbibliographie

Boller, F., Bundi, M., & Gallati, M. (2008). Unterwegs zur Moderne. Industrialisierung bis Imperialismus. Aargau: Lehrmittelverlag des Kantons Aargau.

Fuchs, T. (2017). Weberbauern-Haus, Automatenstickerei, Industriellenvilla. Textilbauten im Appenzellerland. In Appenzellische Jahrbücher, 144, S. 20-49.

Koller, B. (1995). «Gesundes Wohnen». Ein Konstrukt zur Vermittlung bürgerlicher Werte und Verhaltensnormen und seine praktische Umsetzung in der Deutschschweiz 1880–1940. Zürich: Chronos.

Krauer, R. (2019). Am Rand der Erwerbstätigkeit. Industrielle Heimarbeit im Kanton St. Gallen. In Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons St. Gallen (Hrsg.). Eine Geschichte der St. Galler Gegenwart – Sozialhistorische Einblicke ins 19. und 20. Jahrhundert (S. 163–184). St. Gallen: VGS Verlagsgenossenschaft St. Gallen.

Lemmenmeier, M. (2017). Sankt Gallen. In Historisches Lexikon der Schweiz, Bern. Online unter http://www.hls-dhs-dss.chD7390.php (23.12.2017).

Tanner, A. (2006). Bürgertum. In Historisches Lexikon der Schweiz. Online unter www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D16379.php (23.12.2017).

Tanner, A. (1985). Das Schiffchen fliegt, die Maschine rauscht. Weber, Sticker und Unternehmer in der Ostschweiz. Zürich.

Veyrassat, B. (2014). Wachstumspfade einer kleinen, offenen Volkswirtschaft. In Kreis, G. (Hrsg.). Die Geschichte der Schweiz (S.426-430). Basel: Schwabe.